製造業をはじめ、多くの業界で人手不足が深刻化しています。経済産業省の「 によると、過去20年で製造業の就業者が約157万人減少しました。こうした状況のなか、優秀な人材をどのように確保し、定着させるかは、企業の事業継続に直結する重要な課題です。

そこで近年注目されているのが「無期雇用派遣」です。

本記事では、無期雇用派遣と登録型派遣の違いや、派遣先・労働者双方のメリット・デメリット、2024年法改正のポイントまで、実務に役立つ知識を詳しく解説します。

|

この記事でわかること

|

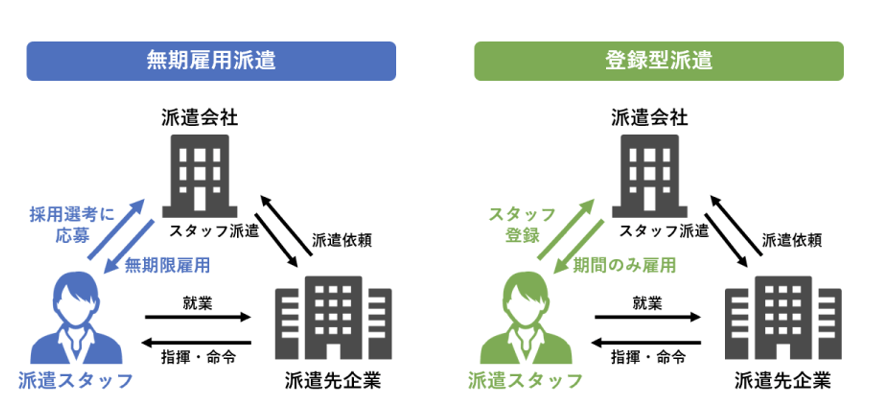

無期雇用派遣は「常用型派遣」とも呼ばれ、派遣会社と労働者が期間の定めのない雇用契約を結ぶ働き方です。この仕組みは、仕事ごとに期間限定の契約を結ぶ、一般的な「登録型派遣」とは大きく異なります。

派遣会社の採用選考を通過して無期雇用の社員となれば、派遣先での業務が終了しても、派遣元にて雇用が継続し、安定した収入を得られるのです。

この働き方が注目される背景には、2010年代の法改正があります。なかでも大きな転機となったのが、2013年の改正労働契約法で導入された「 です。これは、有期契約で通算5年を超えて働いた場合、労働者が申し込むことで無期契約に切り替えられるというルールです。このルール導入によって、派遣会社でも長く働く人材を無期雇用に切り替える動きが進み、派遣労働者の雇用安定につながっています。

また、2015年の改正労働者派遣法によって、派遣会社には派遣労働者の計画的なキャリアアップ支援が義務付けられたことで、労働者は研修などを通じてスキルアップしやすくなりました。さらに、無期雇用の派遣労働者は「働ける期間は同じ職場で3年まで」という期間制限の対象外となるため、派遣先企業で長く働くことができ、専門性を活かした活躍の場も広がっています。こうした法改正が、無期雇用派遣の普及を後押ししています。

関連記事:「派遣の3年ルール」とは?例外となるケースや契約延長時の注意点

無期雇用派遣と登録型派遣は、「雇用契約の期間」と「給与の支払われ方」に根本的な違いがあります。ここではその具体的な違いを整理します。

無期雇用派遣と登録型派遣の一番の違いは、雇用契約の期間です。無期雇用派遣では、派遣会社と期間の定めがない雇用契約を結ぶため、派遣先での仕事が終わっても雇用が続きます。次の就業先が決まるまでの待機期間中も雇用関係が切れないため、安定した働き方ができるのが特徴です。

一方の登録型派遣は、仕事ごとに有期契約を結ぶ仕組みです。派遣期間が終わると雇用契約も一度終了し、次の仕事が決まるまで雇用がない期間が発生します。企業側から見ると、無期雇用派遣は長期的な人材確保に向いており、登録型派遣は特定の時期や業務に限定しての短期的な人材活用に適しています。

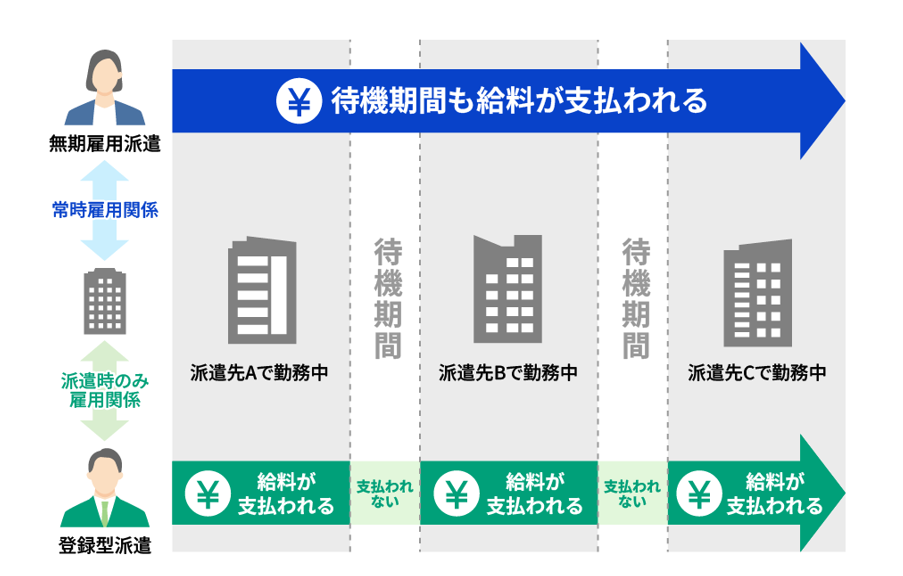

雇用契約の違いは、給与の支払われ方にも影響します。無期雇用派遣は月給制の場合が多く、待機期間中も給与や休業手当が支払われるため、安定した収入を得やすいのが特徴です。祝日や長期休暇があっても収入が大きく減る心配が少なく、賞与や交通費が支給される場合もあり、生活設計がしやすいでしょう。

一方、登録型派遣は時給制が主流で、働いた時間がそのまま収入につながります。待機期間は無給になるため収入は不安定になりがちですが、自分の都合に合わせて働く期間や時間を選びやすいなど、自由度の高さが特徴です。

|

<ポイント>無期雇用派遣と正社員の違いは? このように見ると、無期雇用派遣は正社員に近いようですが、「無期雇用派遣」と「正社員」は雇用の仕組みが異なります。無期雇用派遣の雇用主は派遣会社であり、給与や評価も派遣会社の基準に従います。そのため、派遣先企業で昇進したり役職に就いたりすることは基本的にありません。 一方、正社員は勤務先企業と直接、無期限の雇用契約を結びます。給与や福利厚生も企業の規定に準じ、社内での昇進や昇給を目指しながらキャリアを築いていく働き方です。無期雇用派遣は「安定した雇用」と「さまざまな職場での経験」を両立でき、正社員は「特定の企業に属し、組織の中でキャリアを積む」ことを重視する点が大きな違いです。 |

無期雇用派遣を活用する際には、派遣先企業にとってのメリットとデメリットをしっかり把握しておくことが大切です。特に製造業では、専門スキルを持つ人材を安定して確保できるかどうかが生産性に大きく影響します。

無期雇用派遣は長期的な人材活用に向いている反面、登録型派遣とは異なる注意点も見逃せません。ここでは、派遣先企業の視点から、無期雇用派遣を受け入れるメリットと、あらかじめ知っておきたいデメリットについて解説します。

登録型派遣では、良い人材であっても、同じ派遣社員を同一の部署で3年以上受け入れることはできません。一方の無期雇用派遣であれば、3年という縛りがなくなるため、人材を安定して確保することが可能になります。

無期雇用派遣となる派遣社員は、派遣会社の採用選考をパスした人材です。登録型派遣では選考は行われず、主にスキルチェックのみが実施されますが、無期雇用派遣の採用選考では、スキルチェックテストやこれまでの職歴、働く意欲や人柄なども評価のポイントになります。

このように、無期雇用派遣は選考を経ている人材であり、スキルや経験に関して詳細に確認が行われていることから、求めている人材像とのミスマッチが少ないことが期待できるのです。

登録型派遣では同じ部署に3年以上同一の派遣社員を受け入れることができないため、派遣社員を受け入れるたびに、業務に慣れるまで指導や育成を行う手間やコストがかかります。一方、無期雇用派遣であれば、3年を超えて受け入れることができるため、任せられる仕事の幅が広がるなど、人材を育成する意義が高まることがメリットです。

また、長期的なキャリア構築ができることで、派遣社員のモチベーションのアップにもつながります。

無期雇用派遣の派遣社員が派遣されても、必ずしもその派遣社員が長期にわたって働き続けるとは限りません。派遣される社員が変わるたびに、人材育成コストはどうしてもかかります。

無期雇用派遣であっても、派遣社員は正社員と比較して帰属意識が薄いことから、情報漏えいのリスクが危惧される傾向があります。派遣社員の受け入れにあたっては、セキュリティ関係のルールを強化するなどの対策をとることが重要です。

無期雇用派遣社員には、正社員との待遇の違いから、モチベーションを維持して働き続けることが難しい側面があります。派遣先企業の正社員のように、昇給や昇進をすることはありません。そのため、無期雇用派遣という雇用形態では、個々の能力が十分に発揮されにくいことが懸念材料です。

無期雇用派遣は、派遣という働き方を選ぶ人にとって、どのような魅力や課題があるのでしょうか。雇用の安定や長期的なキャリア形成を重視する人には大きなメリットがある一方で、自由な働き方を重視する人には制約と感じる部分もあります。

企業が優秀な労働者に長く働いてもらうためには、労働者が感じるメリットやデメリットを理解し、働きやすい環境をつくることが欠かせません。続いて、労働者の視点から無期雇用派遣のメリット・デメリットを解説します。

登録型派遣では、派遣先が決まっていない待機期間は給料が支払われないため、収入が不安定になりがちです。その点、無期雇用派遣は常時雇用されている状態であるため、待機期間中も基本的に給与が支払われ、収入が途切れないことがメリットです。

また、登録型派遣は時給制のため、ゴールデンウイークや夏季休暇、年末年始といった長期休暇のある月は給与が少なくなりがちです。一方、無期雇用派遣は月給制の場合が多く、1ヵ月の勤務日数に左右されないという点からも、収入が安定します。さらに、派遣会社によっては賞与も支給されます。

労働者派遣法によって、派遣社員は同一の組織単位(課など)で3年以上働くことができません。しかし、無期雇用派遣はこの規定の対象外であり、同じ職場で長期間働けることもメリットです。就業が途絶えにくく、同一の職場で経験を積めることから、長期的な視点でキャリア形成を図れます。

派遣会社はすべての派遣社員を対象に、キャリア形成支援制度を設けることが義務付けられています。また、無期雇用派遣の場合は、長期的なキャリア形成を目的とした教育訓練を実施しなければなりません。そのため、キャリアアドバイスや研修を通じて、長期的なキャリア形成を目指したスキルアップが図れることも無期雇用派遣のメリットに挙げられます。

無期雇用派遣の場合、自分のライフスタイルに合わせた自由な働き方を望むことは難しくなります。

登録型派遣の場合は、働く期間や勤務時間、仕事内容の希望に従って好きな職場で働くことが可能です。たとえば、好きな時期だけ働き、それ以外は長期間にわたって働かずに旅行を楽しむといったライフスタイルも実現できます。

一方の無期雇用派遣の場合は、常時雇用されている状態になるため、派遣会社はなるべく待機期間ができないように、派遣先企業を用意します。そのため長期の休暇を取るのが難しく、基本的には派遣先企業を選べないことから、希望しない職場で働かざるを得ない可能性もあります。

無期雇用派遣は、書類選考や複数回の面接による採用選考があることが一般的です。必ずしも採用されるとは限らず、落ちるケースも少なくないこともデメリットに数えられます。一定のスキルや就労意欲がない人は、無期雇用派遣の採用選考を通過しにくいといえるでしょう。

無期雇用派遣は3年を超えて同じ派遣先企業の同一の部署で働くことが可能ですが、長期にわたって就労していても、派遣先企業の正社員とは待遇が異なります。

無期雇用派遣の雇用主はあくまでも派遣会社であり、給与は派遣会社との取り決めで決まっています。そのため、派遣先企業の業績が良く、正社員に臨時ボーナスが支給されても、無期雇用派遣の派遣社員の待遇は変わらないということも考えられます。

有期雇用の派遣社員が無期雇用派遣に転換するには、法律で定められた条件を満たし、自ら申し出る必要があります。この「無期転換ルール」は、労働者の雇用をより安定させるための重要な仕組みです。

人事担当者は、このルールを正しく理解し、派遣社員からの相談や派遣会社との連携にもきちんと対応できるようにしましょう。

有期労働契約の派遣社員は、下記3つの条件を満たした場合に無期転換申込権を得ます。

上記の条件を満たす有期雇用社員が派遣元企業に対して無期転換の申し込みをすることで、無期労働契約が成立します。無期労働契約を申し込まれた派遣元企業は断ることができないため、契約解除の心配をする必要はありません。

ただし、無期雇用派遣への転換は自動的に行われるものではなく、申し込みが必要となる点に注意しましょう。

また、2024年4月1日にあった労働基準法施行規則改正によって、労働契約の締結や有期契約の更新時に、企業が労働者に明示しなければならない項目が追加されました。これらの項目には、特に無期転換を希望する人にとって重要な内容が含まれており、派遣会社には遵守が強く求められています。

「労働契約の期間」や「賃金」「就業場所」といった基本的なことのほかに明示しなければならない事項は以下の3つです。

加えて、無期転換申込権が発生する契約更新ごとに、労働者が無期転換を申し込むことができる旨を明示することも必要となりました。さらに、転換後の賃金や勤務地、職務内容といった労働条件についても、ほかの正社員などとの均衡を考慮した事項を説明するよう努めなければならないとされています。

これらの明示義務は、派遣労働者と直接雇用契約を結ぶ派遣会社に課せられます。そのため、派遣先企業に直接の義務はありません。しかし、長期的な雇用を希望する場合は、契約状況や無期転換の意向を派遣元企業と日頃から共有することが大切です。派遣労働者が無期転換権を行使した場合でも、派遣元企業がきちんと手続きを行わなければ、派遣先企業は同じ労働者を3年以上受け入れることができません。これは、労働者派遣法の期間制限(いわゆる「3年ルール」)に違反するリスクがあるためです。

そのため、派遣先企業としては、受け入れている派遣社員の契約形態(有期か無期か)や無期転換を希望しているかどうかを、日頃から派遣会社としっかり情報共有しておくことがとても大切です。このような連携により、思わぬ契約トラブルや法令違反を未然に防ぎ、安定した人材活用を続けることができます。

ここでは、無期雇用派遣の活用を検討する際に、人事担当者の方からよく寄せられる疑問について、Q&A形式で解説します。

A.派遣会社が待機中の給与などを負担するため、料金は高くなる傾向がありますが、その分、高い費用対効果が期待できます。

日研トータルソーシングでは、充実した研修と手厚いフォロー体制によって95% を実現しています。採用や再教育にかかるコストが削減されるため、お客様の状況に応じた料金で、費用対効果の高い長期的なご提案が可能です。

A.指揮命令系統が適正であれば、リスクは原則としてありません。業務指示は派遣先、労務管理は派遣会社という構造が守られていれば合法です。ただし、派遣先が人事評価や異動を直接決定するなど、実質的な雇用主のように振る舞った場合は、違法と判断される可能性があります。指揮命令の範囲を明確に保つことが重要です。

A.法的な直接雇用の義務はありません。無期雇用派遣の雇用主はあくまで派遣会社であり、派遣先と派遣社員の間に直接の雇用関係はないためです。義務はありませんが、将来的な直接雇用への切り替えについて、派遣会社と相談することは可能です。

A. 「均衡待遇」と「業務範囲の明確化」に注意が必要です。同一労働同一賃金の原則 に基づき、業務内容が同じであれば不合理な待遇差は設けられません。また、責任の範囲や権限など、正社員と無期雇用派遣社員の業務の違いを明確にすることで、現場の混乱を防ぐことができます。この2点の適切な管理が、円滑な労働環境を維持するカギとなります。

製造業における深刻な人手不足が続くなか、無期雇用派遣は企業の持続的成長を支える重要な人材戦略として注目を集めています。本記事で紹介したように、登録型派遣との違いを理解し、長期的な視点で人材を活用することで、高いスキルを持つ安定した労働力の確保が可能になります。

日研トータルソーシングの無期雇用派遣は、製造業に特化した豊富な実績が強みです。お客様の事業やプロジェクトに深く関わり、中長期での人材サポートを行っています。充実した研修制度によって育成された派遣社員が、さまざまな業務に柔軟に対応。企業の競争力向上にもつながります。

今後は少子高齢化がさらに進み、労働市場の構造も大きく変化していくことが予想されます。これに伴い、無期雇用派遣に関する法改正や働き方の多様化が一層進む可能性が高いでしょう。これからの時代、安定した雇用と柔軟な働き方を両立できる人材サービスの活用が、企業の成長と働く人のキャリア形成にとってますます重要になっていきます。

無期雇用派遣という雇用形態を戦略的に活用し、日研トータルソーシングとともに、製造業の未来を切り拓いていきましょう。

年間研修実績10,000名を超える弊社が半導体・自動車業界の企業様から特に好評をいただいた「人材定着」に関する資料セットを作成しました。