建設業や一部の製造業などでは、新たに職長に就く人材に対して、職長教育が義務付けられています。職長教育は職長、または労働者を指揮監督する人を対象として実施する「講習」の位置づけですが、資格試験のように落ちることはあるのでしょうか?

こちらでは、職長の業務内容や職長教育の目的や期限、オンラインでも開催されている講習の内容を解説。安全衛生責任者教育との違いについても触れていきます。

お役立ち資料はこちら

職長教育とは、安全衛生法第60条によって、事業場で新たに職長に就くことになった人に対して実施が義務付けられている講習です。講習の受講により終了証が交付されるもので、資格試験とは異なります。

職長とは現場で直接、作業者の監督を行う第一線現場監督者を指し、企業によっては職長のほか、班長や作業長、リーダーといった名称で呼ばれています。

職長教育の対象となる業種は、建設業と一部の製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業です。製造業で対象外となるのは、食料品・たばこ製造業と繊維工業、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業となっています。

職長教育を受講して、職長教育修了証の交付を受けることで職長としての職務に就けるようになります。なお、職長教育を受けさせずに現場での指揮監督を行わせると、労働基準監督署から是正勧告を受けることがあります。

派遣元責任者とは?専任要件と講習の概要~製造専門派遣元責任者との違い

派遣元責任者とは?専任要件と講習の概要~製造専門派遣元責任者との違い職長としての業務内容は幅広く、工場や建設現場で安全を確保して適切に作業を遂行するため、作業者に直接、指揮監督を行う役割を持っています。

具体的には作業手順の策定や見直し、作業者の適正配置などを行います。安全に正しく作業ができるように教育したり、危険な行為を行っていることを発見したときに指導をしたりするのも職長の役割です。

一方で、作業者と円滑なコミュニケーションをとり、改善提案などの創意工夫を引き出すことも大切です。また、職長は5Sの浸透や安全衛生点検の実施など、安全に作業を行うための環境の整備や作業者の安全への意識の向上に努めるとともに、災害発生時には措置を講じます。

また、職長の配置には人員数などによる明確な基準はありませんが、大規模な工場や建設現場で同じ作業を複数のグループごとで行う場合には、グループごとに職長の配置が必要となるケースもあります。

職長教育は、職長として事業場の安全衛生環境を整えて、作業者に対して教育や指導を行うための知識を身につけることが目的です。受講を通じて、現場の安全管理や作業の進行管理に必要な知識を体系的に身につけられるというメリットがあります。

労働安全衛生法によって、職長教育の講習内容や講習時間が規定されています。職長教育の講習時間は12時間で、2日間にわたって行われます。なお、職長教育は講義の受講のみで実技はありません。

| 職長教育の講習内容と講習時間 | ||

| 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること |

1.作業手順の定め方 |

2時間 |

| 労働者に対しる指導又は兼特の方法に関すること |

1.指導及び教育の方法 |

2.5時間 |

| 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること |

1.危険性または有害性等の調査の方法 |

4時間 |

| 異常時等における措置に関すること |

1.異常時における措置 |

1.5時間 |

| その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 1.作業に係る設備及び作業場の保守管理の方法 2.労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |

2時間 |

| 合計 | 12時間 | |

職長教育の講習内容と時間は、労働安全衛生規則第40条により上記のように規定されています。

※事業者は、上記事項の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる者については、教育を省略することができます。

安全衛生教育等推進要綱によって、おおむね5年ごと、あるいは機械設備等に大幅な変更があったときに、職長の再教育を行うことが求められています。

建設業に関しては、厚生労働省から平成29年2月20日に出された通達によって、職長と同時に取得されることが多い安全衛生責任者と合わせた再教育のカリキュラムが設定されています。そのため、建設業では職長・安全衛生責任者能力向上教育として、再教育が実施されています。

なお、職長教育の安全衛生責任者教育の修了証は、5年ごとの更新が厳密に「規定」されているわけではありません。更新をしなくても、終了証はそのまま有効です。ただし、おおむね5年ごとの再教育が求められていることには変わりありません。再教育の受講により、別の終了証が交付されます。

これまで建設業以外では職長の能力向上教育のカリキュラムが策定されていませんでしたが、製造業についても、厚生労働省から令和2年3月30日に出された通達によって、職長等能力向上教育のカリキュラムが示されました。

製造業における職長の能力向上教育は、労働災害の動向を把握するとともに、技術革新や職場環境の変化に対応し、労働災害を防止するのが目的です。製造業の職長の能力向上教育のカリキュラムでは、講義とグループ演習が実施されます。

職長教育はそもそも資格試験ではないため「職長教育に落ちる」ということはありません。新たに職長になるには、職長教育として講習を受講することが義務付けられていますが、講習が終わった後にテストが課されることもなく、2日間の規定の講習の受講が終了すれば、修了証の交付を受けられます。

また、職長教育は難易度が高いものではありませんが、現場のリーダーとして安全を確保しながら作業を進めていくために必要な教育です。

2023年4月より、職長教育が義務付けられる対象業種が拡大されました。新たに追加となった業種は以下の通りです。

職長教育は、建設業では職長・安全衛生責任者教育として実施されています。ビル工事など複数の下請事業者が入る一定規模以上の混在作業現場では、下請事業者に安全衛生責任者の選任も義務付けられていて、職長と兼任することが多いためです。

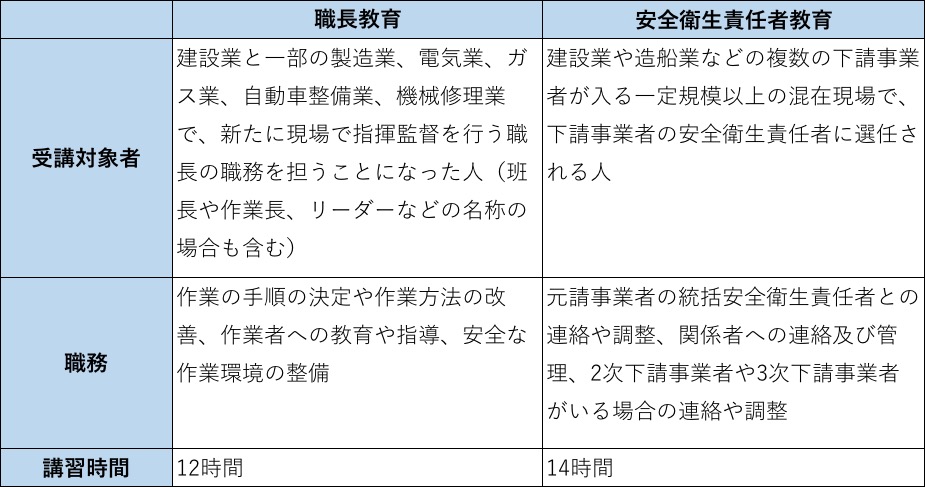

職長教育と安全衛生責任者教育の違いについてみていきます。

安全衛生法によって建設業や造船業では、一定規模以上の複数の下請事業者が入る混在作業現場で、下請事業者に対して安全衛生責任者の選任が義務付けられています。そして、新たに安全衛生責任者に選任される人が受講しなければならない講習が安全衛生責任者教育です。

安全衛生責任者は、元請事業者が選任する統括安全衛生責任者と連絡や調整を行うとともに、統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項を関係者に連絡して管理する役割を担います。また、二次下請事業者や三次下請事業者がいる一次下請事業者の安全衛生責任者は、二次下請事業者や三次下請事業者の安全衛生責任者と、作業に関する連絡や調整を行う役割もあります。

安全衛生責任者教育は、現場の安全を確保して適切に作業を進めるとともに、複数の下請事業者が関わる現場で、安全衛生責任者としての職務を理解し、統括安全衛生責任者と連携を図るために必要な知識を習得するのが目的です。

安全衛生責任者教育の講習時間は14時間で、2日間に分けて実施されます。安全衛生教育のカリキュラムは、職長教育のカリキュラムに、「安全衛生責任者の職務等」と「統括安全衛生管理の進め方」の各1時間の講習を追加したものです。

※表 黄背景部分が追加

| 安全衛生責任者教育の講習内容と講習時間 | ||

| 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること |

1.作業手順の定め方 |

2時間 |

| 労働者に対しる指導又は兼特の方法に関すること |

1.指導及び教育の方法 |

2.5時間 |

| 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること |

1.危険性または有害性等の調査の方法 |

4時間 |

| 異常時等における措置に関すること |

1.異常時における措置 |

1.5時間 |

| その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 1.作業に係る設備及び作業場の保守管理の方法 2.労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |

2時間 |

| 安全衛生責任者の職務等 | 1.危安全衛生責任者の役割 2.安全衛生責任者の心構え 3.労働安全衛生関係法令等の関係条項 |

1時間 |

| 統括安全衛生管理の進め方 |

1.安全施工サイクル |

1時間 |

| 合計 | 14時間 | |

職長教育と安全衛生責任者教育では、受講対象者や講習に違いがあり、職長と安全衛生責任者の職務も異なります。

安全衛生責任者教育は建設業などに向けたもので、職長教育よりも講習時間が2時間長く、安全衛生責任者の職務や統括安全衛生責任者から連絡の管理などについても学びます。また、職長は現場の管理を主に担うのに対して、安全衛生責任者は統括安全衛生責任者との連絡などを行うといった職務の違いもあります。

建設業では職長や安全衛生責任者を兼任することが多く、厚生労働省では職長教育と安全衛生責任者教育を統合して、職長・安全衛生責任者教育として実施することを推進しています。そのため、実際に建設業界では、職長・安全衛生責任者教育を受講するのが一般的です。

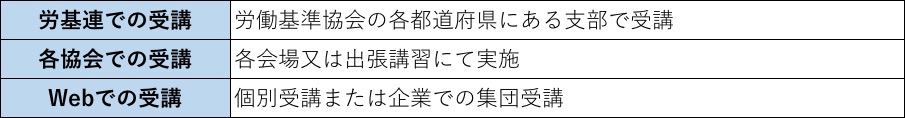

職長教育はさまざまな団体が実施していて、決められた会場での講習のほか、出張講習やWeb講習を受講する方法もあります。

各都道府県の労基連の支部で実施している職長教育は、基本的に平日2日間の日程です。年間スケジュールで決められた日程に合わせて申し込みます。職長教育のみを開催している支部と、建設業向けに職長・安全衛生責任者教育も開催している支部があります

さまざまな協会でも、職長教育や職長・安全衛生責任者教育の講習を実施しています。協会によって、決められた日程で講習会が開催されるケースと出張講習を実施しているケースがあります。出張講習は社内で実施できるため、大人数の受講を希望している場合に便利です。

たとえば、中小建設業特別教育協会や建設業労働災害防止協会では、全国の会場で建設業向けに職長・安全衛生責任者教育を実施しています。講習が開催されるのは基本的に平日2日間です。安全衛生マネジメント協会では、製造業向けの職長教育や職長・安全衛生責任者教育を出張講習で実施しています。

職長教育や職長・安全衛生責任者教育のWeb講座も設けられています。提供する企業・団体によって、パパソコンで受講するタイプや会議室などで集団受講するタイプなどがあります。Web講習は平日の受講が難しい、2日間のまとまった時間がとれない、講習を実施する会場までが遠いといったケースでも受講しやすい点がメリットです。

職長教育は安全衛生法などの法律上は、年齢や保有資格などによる、特別な受講資格は設けられていません。

ただし現実的には、作業を理解していなければ指揮監督を行う立場を担うことは難しく、職長にはリーダーシップも求められます。そのため、独自の受講資格として、実務経験3年以上、あるいは18歳以上といった規定を設けている団体もあります。

製造業などでは、安全衛生法で新たに職長に就く人に職長教育を受講させることが義務付けられています。職長教育は法律で決められた講習であり、作業手順の決定や指示、監督、安全な作業環境の確保など、職長として必要な知識を身につけるために役立つものでもあります。

なお当社では、全国各地に設けた研修施設「テクノセンター」で、リーダーとしての育成や現場での安全衛生を保つための教育として、職長教育を実施。講習を修了したスタッフが、全国の工場の設備メンテナンス系の保全業務などで活躍しています。

日研トータルソーシングでは、設備保全サービスにおける人材活用をトータルでサポートしています。充実した教育カリキュラムの導入によって、高い専門スキルを持った人材育成にも力を入れており、保全研修の外販実績も豊富にございます。

これら設備保全業務の人材不足問題を解決するための、弊社独自の取り組みをサービス資料としてまとめております。外部委託をご検討されている企業の皆様、ぜひ御覧ください。

お役立ち資料はこちら

年間研修実績10,000名を超える弊社が半導体・自動車業界の企業様から特に好評をいただいた「人材定着」に関する資料セットを作成しました。