昨今の新卒採用においては売り手市場が続いており、人材獲得競争に後れを取ってしまう企業も多く見られます。特に製造業では、自社の事業に関する専門知識を持つ人材や、活躍を見込める人材を確保するために、工夫した採用活動を実施する必要があるでしょう。

そこで本記事では、新卒採用市場の環境を分析しながら、よくある課題を深掘りして紹介します。各課題に対する解決策や具体的な採用手法も解説しているため、人材採用に対して課題を抱えている人事担当者の方はぜひ参考にしてください。

|

この記事でわかること

|

個別の課題を取り上げる前に、新卒採用の市場がどのような状況になっているかを把握しておきましょう。現在の市場環境を理解するためのキーワードは「人材獲得競争の激化」と「早期選考の増加」です。

少子高齢化が進んで労働人口が減っていることを背景に、採用市場全体において、1人の求職者を複数の企業が取り合う「売り手市場」が続いています。

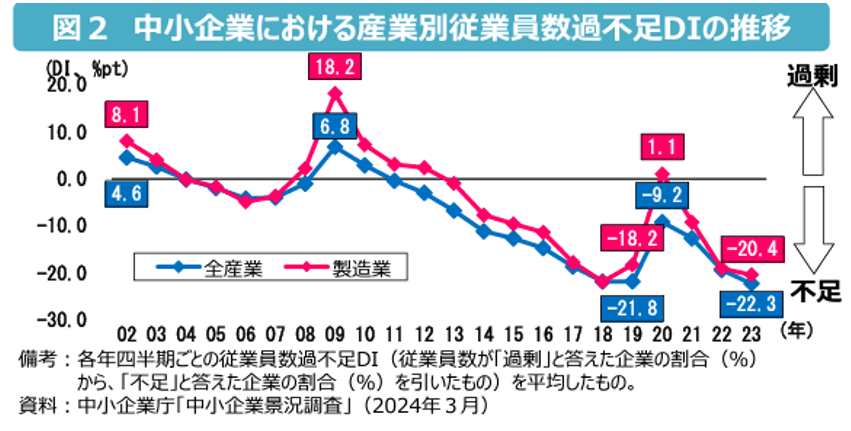

特に製造業では10年以上前から人手不足が続いており、改善傾向が見られずにいます。実際に2024年に厚生労働省が出した「ものづくり白書」を見ると、従業員の不足感を示す「従業員数過不足DI」の製造業における2023年の数値はマイナス20.4であり、新型コロナウイルス感染症流行以前よりも人手不足感が強まっていることがわかります。

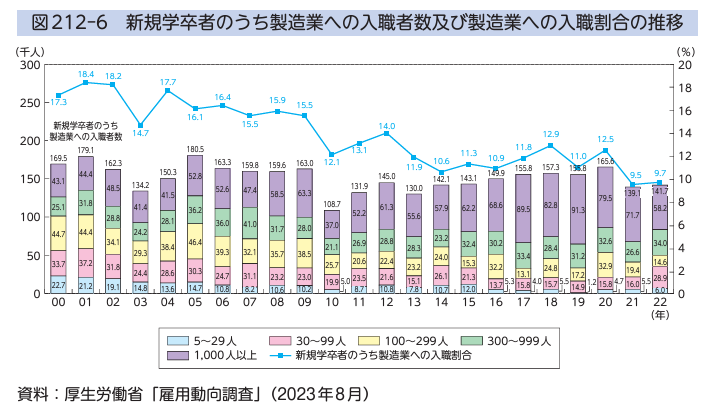

人手不足の深刻化と相関するように、製造業における新規学卒者数も減少しています。新規学卒者数は2021年に約13.9万人となり、前年比約2.7万人減でした。2022年は約14.2万人と若干回復しましたが、新規学卒者の中で製造業に入職する割合は2000年以降減少傾向にあり、製造業の各企業は新卒採用に苦戦を強いられています。

【出典】「2024年版 ものづくり白書」(厚生労働省)

URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001258804.pdf

新卒採用に関しては、過去に日本経済団体連合会が定めた「就活ルール」と呼ばれる基本方針が存在し、現在は政府が主導となって採用活動時期などを定めています。たとえば、現行の就活ルールにおいては、採用選考活動開始を卒業・修了年度の6月1日以降、正式な内定日を卒業・修了年度の10月1日以降とするよう定められています。

しかし、実際にはこの「就活ルール」で定められた時期よりも早い時期に選考を始める企業が多く、昨今の新卒採用においては、書類選考や面接といった各選考の時期も早期化しているのです。

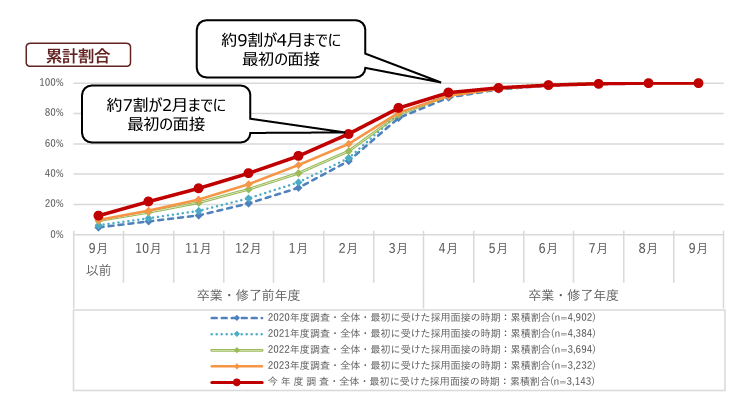

内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について」によると、約7割の学生が卒業・修了前年度の2月までに最初の面接を、約9割の学生が卒業・修了年度の4月までに最初の面接を受けています。

同調査結果で「2~3月に採用面接のピークを迎える割合が増加している傾向」と指摘されているとおり、近年は新卒採用の早期選考が増加していることがデータからも見てとれます。こうした状況は製造業も例外ではなく、優秀な人材を確保するためには早期選考に対応する必要があるといえます。

【出典】「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」(厚生労働省)

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184189_00002.html

それでは、早期選考が増加し、人材獲得競争が激化しているなかで、企業はどのように新卒採用の課題を解決していけばよいのでしょうか。ここからは具体的な課題と解決策について深堀していきます。

日研トータルソーシングが調査した「【新卒版】製造業の就労ニーズ白書」では、製造業に就職した新卒者を対象に、製造業を選んだ理由や決め手、選考時の良かった点などのアンケート結果をまとめています。アンケート結果から見えたリアルな課題や問題点に対する解決策などを紹介しているため、新卒採用に悩みを持つ製造業の担当者の方はぜひご一読ください。

新卒採用における課題の一つ目は、採用母集団を形成できないことです。採用母集団とは、「自社に興味を持ち、応募する可能性のある求職者の集団」を指します。

採用活動では、エントリーから書類選考、筆記試験、面接まで複数の選考プロセスを経て内定を出すことが一般的です。応募者の数は選考が進むにつれて減っていきます。そのため、採用を成功させるには、採用目標人数の10~20倍の応募者数から成る採用母集団を形成しなければなりません。

しかし、一般的に新卒採用では、知名度の高い大企業に応募が集中するため、十分な応募者数を確保できない中小企業は少なくありません。採用活動のために求人広告を掲載しても、多くの有名企業の求人の中に埋もれてしまうのです。中小企業の場合、オンラインでの一方的な発信だけでは母集団の形成に至らないことも多くあります。

また、認知されてはいるものの、魅力が伝わっていないために応募者が少ないという企業もこの課題を抱えがちです。特に製造業に対しては「きつい」「汚い」「危険」といったイメージを持つ学生がいるのも事実でしょう。近年はモノづくりに魅力を感じる学生も少なくなっているため、モノづくりの魅力や自社の強みをいかにアピールできるかが重要です。

ライバル企業に勝つためには、多くの企業が学生と接点を持ち始める大学3年生・大学院1年生の6月以前に、学生へのアプローチを開始するのが有効です。早期に接点を持つことでアピールできる回数も増えるためです。

選考開始前に学生と接点を持つ方法としては、オープンカンパニーやインターンシップの開催などが挙げられます。オープンカンパニーとは企業が学生に対して行う企業説明会のことで、事業内容の説明だけでなく、社員による座談会なども行います。オープンキャンパスの企業版だと考えるとわかりやすいでしょう。オープンカンパニーは大学1、2年生でも参加できるため、早期に学生と接点を持つことが可能です。

また就業体験とも呼ばれるインターンシップにも、選考開始前から学生とコミュニケーションを取れるメリットがあります。実際に業務を体験することで、自社に魅力を感じたり興味を持ったりした学生が母集団に加わるのはもちろん、選考後の辞退を防ぐ効果もあります。

カジュアル面談は、「自社に対する理解を深めてもらうことで志望度を上げたい場合」や「自社に少しでも興味を持った学生を逃したくない場合」に役立つ方法です。また、企業と学生双方のギャップが生じにくくなり、ミスマッチ防止にもつながります。採用面接の場では、学生は内定を得るために取り繕った回答をしがちです。そこで、選考を意識せずリラックスした雰囲気で対話する場を設けることで、お互いへの理解を深めやすくなるでしょう。

これまでは、ハローワークや就職サイトなどに求人票を掲載し、学生からの応募を待つ方法が一般的な採用活動でした。しかし昨今は売り手市場のため、企業側から学生に対して積極的に働きかけることも重要です。ダイレクトリクルーティングとは、求めるスキルを持ったターゲット層に対して企業からアプローチする方法です。代表的なのは、スカウトメールでターゲットとなる人材に直接アプローチすることです。

他社の採用活動が落ち着く大学4年生・大学院2年生の7月以降も継続して採用活動を行うことも、母集団形成には有効です。通常の一括採用では出会えないような学生と接点を持つことができ、人材の取りこぼしを防げます。また、通年採用をしていれば、内定辞退者が出ても、それを補完する形で採用計画を修正することができます。通年採用をしている企業は、学生から見てもゆとりをもって選考に臨める点がメリットです。

多くの企業にとって、自社が求める人材が集まらないことは共通の課題でしょう。多くの学生から応募があり、十分な規模の母集団を形成できたとしても、求める人材からの応募がなければ意味がありません。

この原因としては、人材の見極めが難しいことや採用基準を統一できていないことが挙げられます。たとえば、新卒採用はキャリア採用と比較して、業務への適性を判断できるような客観的な情報が少ないものです。業務経験などの代わりに、学生の性格や期待値のようなポテンシャルで見極めざるを得ず、採用の可否に迷うことも珍しくありません。

また、製造業ではモノづくりに対する知識も求められます。学生時代に化学の研究をしていて、専門性を有する人材をターゲットとしている化学メーカーの場合、採用母集団の多くが工学系や文系の学生では求める人材を採用できるとは言えないでしょう。

求める人物像とは異なる人材からの応募が多い場合、採用のターゲットとなるペルソナの設定が曖昧である可能性があります。「コミュニケーション能力が高い」「明るい」などの漠然とした特徴だけでは適切とはいえません。

求める人物像は、実際に社内で活躍している人材がどのような特徴を持っているかをリサーチし、具体的に設定するとよいでしょう。例えば、企画部において新規事業のアイデアや業務改善の提案が多い若手社員にはどのような特徴があるのかを調べ、それを基に「自由な発想とアイデアを持つ人材」というような人物像を設定する方法が考えられます。

ターゲットとなる人材に情報発信する方法は、就職サイト会社説明会、インターンシップなど多数あります。どのような発信方法や内容であれば求める人材に伝わるかという視点で、企業PRを見直すとよいでしょう。たとえば理系人材にアプローチしたい企業なら、大学の研究室や学校などに定期的に訪問して仕事内容をアピールするといった方法が考えられます。

また、自社の魅力について具体例を示しながら明確にアピールすることも重要です。会社説明会やインターンシップなどを通じて、自社の事業や業務にどのような魅力があるか、現場の社員が話をする機会を設けるとよいでしょう。

どのような情報をアピールするかは求める人材や企業によって異なります。例えば女性の新入社員を増やしたい製造業の企業であれば、老朽化したトイレや工場などを改修したことをアピールすると女性からも好印象を得られるでしょう。

自社が求める人材を採用するために、面接時に「評価シート」を活用するのもよいでしょう。評価シートとは、評価項目や評価基準、質問事項などをまとめたチェックシートのことです。

評価シートを用いることで評価のバラつきをなくして公平な審査ができるため、面接官の主観に頼った評価を防止することができます。さらに、人材の見極めがスムーズになるため無駄な工数を削減でき、採用ミスマッチの予防にもつながります。

希望どおりの人材を採用できても、入社後すぐに離職してしまうようでは意味がありません。実は多くの企業で、新入社員の早期離職が課題となっています。厚生労働省の調査によると、大卒で入社した人の約30%が3年以内に離職しているのです。

主な原因としては、「期待していた業務内容や職場環境と現実にギャップがあった」ことなどが挙げられるでしょう。希望とは異なる部署への配属や、現場での教育体制が整っていないといったことが不満につながってしまうのです。

また、技術の進歩が目覚ましい昨今、「現在の職場では成長しているという実感を得られない」ことも退職原因になり得ます。研修制度の見直しを含めて、新たな技能を習得しやすい職場環境を提供すれば、定着率向上につながるでしょう。

【出典】「新規学卒就職者の離職状況を公表します」(厚生労働省)

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00004.html

インターンシップにはマッチングの齟齬を防ぐ効果もあります。実際の業務を体験してもらったり、チーム対抗のコンペティションを行ったりするとよいでしょう。たとえば製薬メーカーの技術職の募集であれば、工場見学や試薬の作製、実験、発表などを盛り込み、業務を一通り体験できるような工夫をすると入社後の業務の解像度が高まります。

また、このようにコンテンツを充実させることで、インターンシップの応募者が増える効果を期待できるでしょう。インターンシップを選考へつなげれば母集団の形成にもつながります。

求める人物像にマッチする人材に対してメンターをつけることも、高い効果を発揮します。就活ではさまざまな心配ごとが生じるため、寄り添ってアドバイスをくれる社会人の存在は学生たちの支えとなるためです。信頼するメンターから自社の魅力を伝えられることで、志望度が大きく向上するはずです。

また内定通知後も学生と連絡を取り、継続的なフォローをすることが大切です。内定辞退者を減らすためには、内定者研修や懇親会などを設け、入社前の不安を取り除きましょう。

メンター制度は入社後にも役立つものです。先輩社員が新入社員のメンターとなり、業務の進め方や人間関係について相談できるようにすることで、新入社員の不安や疑問が解消され、離職防止につながります。

【出典】「女性社員の活躍を推進するためのメンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」(厚生労働省)

URL:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000106269.pdf

日研トータルソーシングが調査し、まとめた「新卒版就労ニーズ白書」では、内定後フォローの重要性などについて紹介しています。新卒採用における学生の生の声を知りたい方はぜひご覧ください。

現在の新卒採用では人材獲得競争が激化しており、早期選考も増加しています。人手不足を補うために多くの企業が新卒採用を重要視していますが、「採用母集団を形成できない」「求める人材を採用できない」「入社後の離職率が高い」などの課題を抱えています。

これらの課題については、本記事で紹介した解決策によって一定の改善が見込めるでしょう。とはいえ「メンター制度を導入したいもののリソースが不足している」「現場に即した研修にアップデートしたいがナレッジやノウハウがない」など、人材育成に関する課題がある場合もあるでしょう。

新卒採用に関する課題は、派遣人材を活用して解決する手段もあります。派遣会社を活用すれば自社に必要な人材を紹介してくれるため、採用にかかる費用を削減でき、人手不足も解消できるのです。

数多くある派遣会社の中でも、日研トータルソーシングは製造業の技能人材を紹介できる点に強みがあります。自社研修施設で教育・研修を実施しているため即戦力を派遣できるほか、担当者が派遣後の人材活用も支援いたします。新卒採用に課題を抱える企業のご担当者様は一度お問い合わせください。

また、「新卒版就労ニーズ白書」では、製造業に就職した新卒者を対象にしたアンケート結果から、新卒における採用戦略のポイントを紹介しています。興味のある方は以下からダウンロードください。