製造業や工場現場で発生する事故は突然起きるものではありません。「ヒヤリハット」と呼ばれる一歩間違えると事故につながりかねない事象が日ごろから頻発する状況があり、起こるべくして起こる事故も少なくないのです。

ヒヤリハットが起きたときは、「大事故にならなくてよかった」と安堵して終わるのではなく、原因を分析して対策を講じることが大切です。ヒヤリハットが起こる原因と製造業をはじめとする事例、報告書の書き方と例文を紹介していきます。

お役立ち資料はこちら

ヒヤリハットとは、厚生労働省兵庫労働局では「危ないことが起こったが、幸い災害には至らなかった事象のこと」と定義されています。ヒヤリとした、あるいはハッとするような、一歩間違えれば重大な事故につながる出来事が起こったものの、結果として重大な事故の発生までには至らなかったケースが該当します。

このヒヤリハットは、安全管理におけるリスクマネジメントにおいて極めて重要なものと位置付けられています。

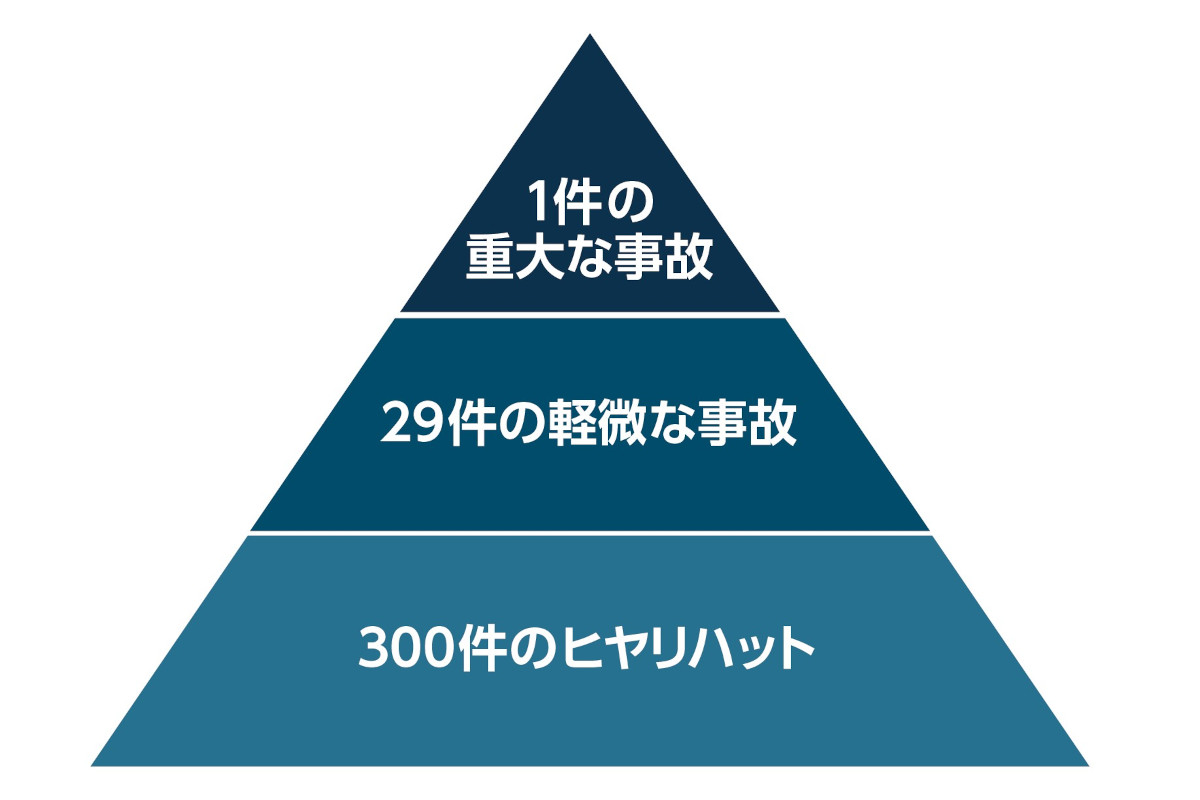

ハインリッヒの法則は「1:29:300の法則」とも呼ばれ、「1件の重大な事故の背後には、29件の重大な事故には至らなかった軽微な事故、さらにその背後には300件の事故寸前だったできごと(ヒヤリハット)が隠されている」とするものです。

ハインリッヒの法則は、今から90年ほど前の1931年、米国の損害保険会社で当時副部長であったハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが、ある工場で発生した5,000件にも及ぶ労働災害を調査して導きだしました。

ハインリッヒの法則を踏まえると、日ごろからヒヤリハットの発生情報を把握して、再発防止のための対策を講じることが、重大な事故の発生の防止につながっていくのです。

ヒヤリハットの多くは注意不足が原因とされることがありますが、それは根本的な原因ではありません。注意不足を招いた真因を分析することが必要になります。また、ヒヤリハットを起こすのは新人の従業員に限らず、ベテランスタッフの言動に起因することもあります。

ヒヤリハットは、主に次に挙げる原因によって起こります。

納期に追われて焦っていると正常な判断を下すのが難しくなり、トラブルが起こりやすい状況になります。また、日ごろ行っている慣れた作業に取り組んでいるときも、「いつもやっているから大丈夫」という慢心から注意力が散漫になったり、確認するべき事項を怠るなど、作業手順を省いてしまったりしがちです。

こうした油断はベテランに起こりやすく、ヒヤリハットを招く原因となります。

従業員が指示内容を聞き間違えている、あるいは認識に誤りがあるなど、情報共有が適切に行われていない状況では、指示内容と実際の作業内容に差異が生じることになります。

この場合はヒヤリハットにとどまらず、重大な事故さえも起こりかねません。誤った作業を行う従業員に指導するとともに、情報の伝達方法の見直しを行いましょう。

また、新人の場合はそもそも従業員に対する教育が不十分なため、どの作業でどのような危険が伴うのか認識できていないケースや、指示内容を理解できていないケースもみられます。入職時の教育体制についても再検討していきましょう。

5Sとは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の頭文字をとった職場環境の改善のための活動のことです。職場の安全確保や働きやすい快適な環境の整備、業務効率化などを目的として取り組まれています。

この5Sが徹底されず、作業動線上に不要なものが置かれている、あるいは道具や資材が乱雑に置かれているといった状況ではヒヤリハットが起こりやすく、思わぬ事故を招きかねません。

KYTは「危険予知トレーニング」の頭文字をとった略語で、作業に潜むヒヤリハットなど、重大な事故につながる危険を察知する能力を高めるためのトレーニングをいいます。

KYTの基本的な方法であるKYT基礎4ラウンド法は、5~6人のチームで行います。危険が潜んだシーンが描かれたイラストシートをもとに、どのような危険が潜んでいるのか、どのような対策を講じるべきなのか意見を出し合って、実際に現場で確認するべき点を指差し唱和するなど、4つのステップを踏んでいきます。

製造業をはじめ、医療や介護、保育、飲食といったさまざまな業種のほか、日常のあらゆるシーンにもヒヤリハットは潜んでいます。ヒヤリハットの事例と対策を業種別に紹介していきます。

製造業の工場などでヒヤリハットが起こるのは、決められた作業手順を守っていないケースや、作業環境の安全対策が不十分なケースが中心です。

| 状況 | フォークリフトで倉庫の中2階に段ボールの荷上げをする際に、フォークの上のパレットに足を乗せて段ボールを抱えたところ、ふらついて転落しそうになった |

| 原因 | フォークリフトのフォークを中2階に差し込まなかったこと、パレットの上に足を乗せたこと |

| 対策 | フォークリフトによる荷上げの際には、作業床にフォークを確実に差し込むようにする。危険が想定される作業では安全帯を使用する |

| 状況 | ボール盤を使用した金属板穴あけ加工の作業中に、ボール盤台の物を軍手をした手で取ろうとして、軍手が回転中のドリルに巻き込まれそうになった |

| 原因 | ボール盤を稼働した作業中に他のことをしようとしたこと、軍手を着用したこと |

| 対策 | 作業を始める前にボール盤にある不要なものを取り除いておき、他の作業をするときにはボール盤の電源を切る。また、巻き込まれやすい軍手を着用せずに素手で行う |

| 状況 | プレス機による圧縮成型の作業中、プレスが上昇しているタイミングで金型を取り出すことになっているが、下降中に取り出そうとして手を挟まれそうになった |

| 原因 | プレスが下降中に手を入れてことが直接的な原因になるが、設備の安全対策も不十分であった |

| 対策 | 手工具を使用して、手をプレス機に入れないように作業を変更する。また、プレスが下降しているときに危険領域に身体の一部が入った場合に、自動停止するように設定したインターロックを取り付ける |

介護現場で状況確認を怠ると、介護スタッフや利用者に危険がおよぶ可能性がある出来事が起こるなど、ヒヤリハットが発生しやすくなります。

また、利用者の身体の状態は変化していくため、その場に応じた対応をとることや、利用者の希望をそのまま受け入れるのではなく、安全に配慮した行動を選択することがヒヤリハットを防止するために大切です。

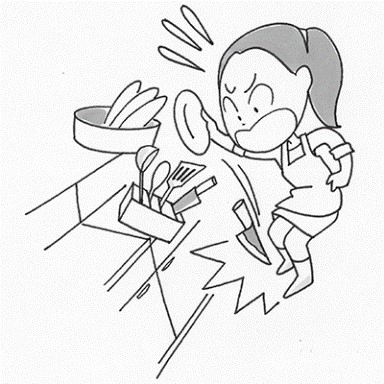

| 状況 | 訪問介護サービスで、利用者の自宅で昼食を調理中に、横に置いてあった包丁立てを倒してしまい、包丁が足の甲の近くに落下した |

| 原因 | 利用者の自宅の作業場所の状況確認が不十分であった |

| 対策 | 作業を始める前に、作業場所など利用者の住まいの状況を十分に観察しておく |

保育園では、食事の際の食べ物の大きさや固さによって誤嚥につながる、小さな部品や玩具などを口に入れてしまう、睡眠中に窒息の危険性があるといった、ヒヤリハットが起こる可能性が多数潜んでいます。

子どもの年齢に応じた危険予測を行い、マニュアル化やルール化を進めていくことが大切です。

| 状況 | 低年齢の園児がお昼寝をする際に、近くに飾りのついた髪ゴムが落ちており、誤って口に運ぶ可能性があった |

| 原因 | 飾りのついた髪ゴムの使用を禁止していなかった |

| 対策 | 誤って口に入れるのを防ぐため、飾りのついた髪ゴムやキーホルダーの使用を禁止する |

この小さな部品や玩具などの誤嚥に関する注意喚起は、内閣府のガイドラインでも言及されています。

ヒヤリハットが起こった際には報告書の提出を求めます。事例を集めて原因の分析を行い、対策を講じることによって、再発や重大事故の発生防止に役立てられるためです。報告書による見える化で、頻発する事例を把握し、優先して対処できるようにもなります。

また、報告を受けたヒヤリハット事例を朝礼や社内報などで従業員に共有するなど、同様の事例の発生を防ぐための注意喚起にも役立てられます。

ヒヤリハット報告書に決まったフォーマットはなく、各企業が独自に記載内容を設定しています。原因の分析や対策に必要な情報を網羅して収集できるよう、現場の環境に応じてフォーマットを用意しましょう。

ヒヤリハット報告書で必須となるのは、5W1H(いつ・どこで・誰が・何をしたら・どうなった)といわれれる項目です。具体的には、上述の例文のように「状況」「原因」「対策」を含め下記のような内容を記載します。

ヒヤリハット報告書を記載する際には、必要に応じて箇条書きを用いて、簡潔にわかりやすく書くことが大切です。時間が経過してから作成するのでは記憶が曖昧になりやすく、正確な記載が難しくなるため、できるだけ速やかに記載するようにしましょう。

また、主観を入れるのは避けて、客観的な事実だけを記入するようにします。他部署や第三者が目にする可能性も踏まえ、一般的ではない専門用語や略語の使用も控えましょう。

ヒヤリハット事例が起きた際に報告書の作成を義務付けても、「自分の不注意によってたまたま起きただけなので共有する必要がない」、「面倒なので書きたくない」といった意識から、実際には多くの事例が報告されていないというケースも見られます。ヒヤリハット報告書の提出を義務付けるのであれば、報告書の作成を習慣化できるような施策を実施することが望ましいです。

まずはヒヤリハット報告書の作成を勤務時間内に行えるように、記入するための時間を設けます。前述したようにヒヤリハット報告書は速やかに作成するべきですので、できるだけ当日中に時間をとれるようにします。

また、どんなことを書くか考える必要があるのでは、作成するのが億劫になってしまいがちです。報告書のフォーマットは記入しやすいものを用意することもポイントです。たとえば、発生場所や作業内容といった項目を選択式にすると、記入するべき項目が減ります。

さらに、積極的にヒヤリハット報告書が提出されるようにするには、優れた改善提案を行った場合に報奨金を支給するといった対策も考えられます。

ヒヤリハットを放置しておくと重大な事故を招く可能性があります。その場の対応で済ませるのではなく、関係者に報告書の作成を求め、頻発する事例を把握するとともに、労働災害の防止に役立てていくことが大切です。

なお当社では、登録人材に向けてヒヤリハットやKYTなどの教育訓練を実施しています。安全衛生に関する知識や実務経験を有する人材のアウトソース活用を検討されている企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

日研トータルソーシングでは、製造業の人材活用をトータルでサポートしています。充実した教育カリキュラムの導入によって、生産管理における高い専門スキルを持った人材育成にも力を入れており、派遣サービスや請負サービスの実績も豊富にございます。

つきましては、弊社独自の取り組みをサービス資料としてまとめておりますので、外部委託をご検討されている企業の皆様、ぜひ御覧ください。

お役立ち資料はこちら

年間研修実績10,000名を超える弊社が半導体・自動車業界の企業様から特に好評をいただいた「人材定着」に関する資料セットを作成しました。