離職率とは、一定期間内でどの程度の従業員が離職したかを表す指標です。以下の式で計算されます。

|

【計算式】 離職率=離職者数÷期首(1月1日時点)の在籍者数×100(%) 【計算例】 1月1日時点での従業員数が200名、昨年1年間の離職者数が20名の場合、離職率=20÷200×100=10% |

企業の労働環境や従業員の定着率を測る重要なデータとして、人事担当者は離職率の動向に常に目を配る必要があります。離職率の変化を見逃さず、背景にある課題を早期に察知することが、組織の健全な運営につながるでしょう。

本記事では、日本における離職率の動向をはじめ、離職率の高い企業や離職防止対策について解説します。

|

この記事でわかること

|

社会全体の平均離職率を把握せずに自社の数値を評価することはできません。日本の平均離職率に加え、産業別の動向や新卒社員の定着状況を、厚生労働省の公表データを基に整理しました。これらの指標を自社データと比較することで、離職に関する課題を明確にできるでしょう。

【出典】「令和5年雇用動向調査結果の概要」(厚生労働省)

URL:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/kekka_gaiyo-01.pdf

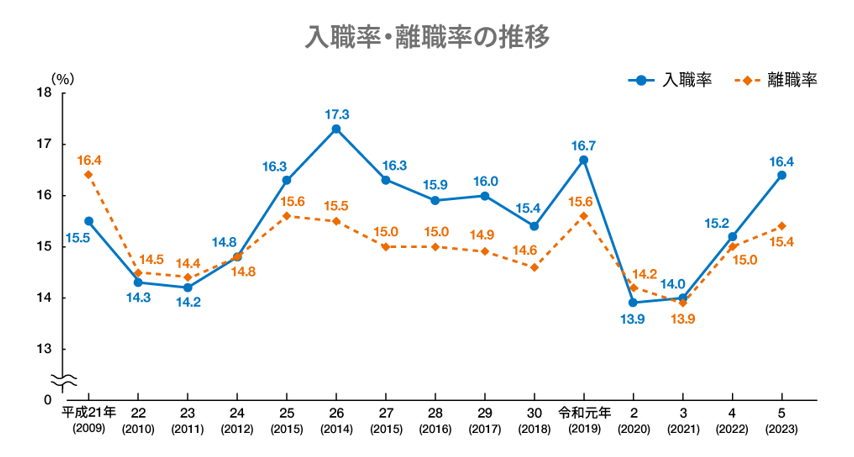

厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概要」 によれば、令和5(2023)年における日本全体の常用労働者の平均離職率は15.4%でした。これは令和4(2022)年の15.0%から0.4ポイントの上昇です。

過去15年間、13.9%~16.4%の間を推移しており、大きな変動は見られません。2020年ごろに一時的な低下が見られましたが、これはコロナ禍による経済活動の停滞が理由だといわれています。2020年ころは、多くの企業で採用や人員入れ替えが抑制されました。また、求職者側も先行きの不透明感から転職や退職を控える傾向が強まり、結果として離職率が一時的に下がったと考えられます。

その後、経済の回復とともに企業の人材流動性が再び高まり、離職率も上昇傾向にあるのが現状です。

【出典】「産業別の入職と離職」(厚生労働省)

URL:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/kekka_gaiyo-02.pdf

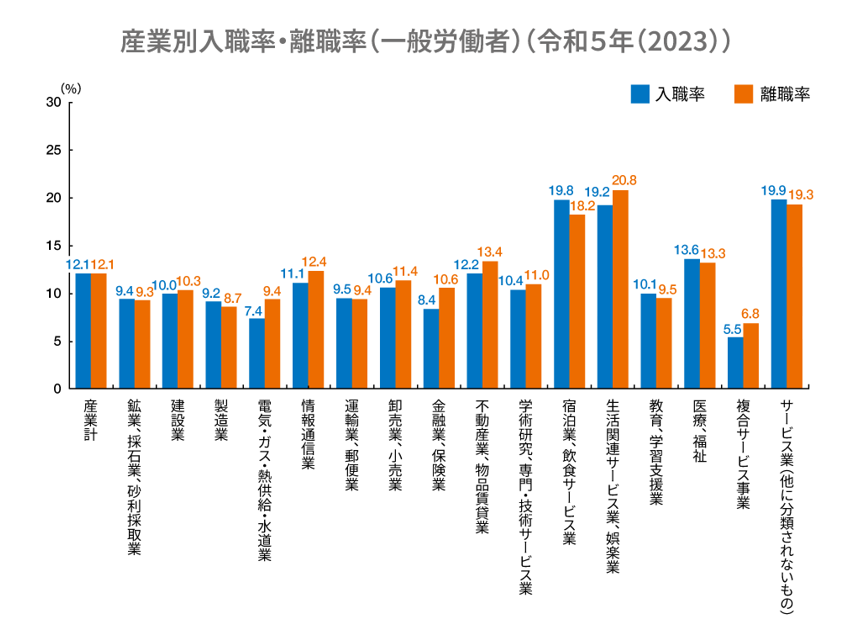

厚生労働省が公表した産業別データ によると、令和5年において最も離職率が高かったのは「生活関連サービス業、娯楽業」で、一般労働者では20.8%でした。これには美容業や洗濯・クリーニング業、旅行業、冠婚葬祭業、映画館、スポーツ施設提供業、公園・遊園地などが該当します 。

次いで「修理・代行業、非営利団体による支援事業といったサービス業(他に分類されないもの)」が19.3%です。家電・自転車・家具の修理業や家事・運転代行などが該当します。これらの業態では、顧客対応を伴う労働集約型の業務が中心であり、勤務時間の不規則さや精神的な負担の大きさが離職率を高める要因とされています。特に令和5年では離職率が入職率をわずかに上回りました

厚生労働省の調査によれば、令和3(2021)年3月に卒業した新規学卒就職者のうち、就職後3年以内に離職した割合は、大学卒で34.9%、高卒で38.4%となっています。

以下は、新規学卒就職者における、事業所規模別および産業別の就職後3年以内の離職率です。カッコ内は前年との増減(ポイント差)を示しています。特に離職率が高い上位5つの産業に注目すると、対人業務が中心の産業であることがわかります。

新規学卒就職者の事業所規模別就職後3年以内離職率 ( )内は前年差増減

|

事業所規模 |

高校 |

大学 |

|

5人未満 |

62.5% (+1.8P) |

59.1% (+5.0P) |

|

5~29人 |

54.4% (+3.1P) |

52.7% (+3.1P) |

|

30~99人 |

45.3% (+1.7P) |

42.4% (+1.8P) |

|

100~499人 |

37.1% (+0.4P) |

35.2% (+2.3P) |

|

500~999人 |

31.5% (▲0.3P) |

32.9% (+2.2P) |

|

1,000人以上 |

27.3% (+0.7P) |

28.2% (+2.1P) |

新規学卒就職者の産業別就職後3年以内離職率のうち離職率の高い上位5産業

|

高校卒 |

|

大学卒 |

|

|

宿泊業,飲食サービス業 |

65.1% (+2.5P) |

宿泊業,飲食サービス業 |

56.6% (+5.2P) |

|

生活関連サービス業,娯楽業 |

61.0% (+4.0P) |

生活関連サービス業,娯楽業 |

53.7% (+5.7P) |

|

教育,学習支援業 |

53.1% (+5.0P) |

教育,学習支援業 |

46.6% (+0.6P) |

|

医療,福祉 |

49.3% (+2.9P) |

小売業 |

41.9% (+3.4P) |

|

小売業 |

48.6% (+0.3P) |

医療,福祉 |

41.5% (+2.7P) |

【出典】「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」(厚生労働省)

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html

ここまで各産業の平均離職率を見てきましたが、離職率が平均よりも高い企業は悪い企業、いわゆる“ブラック企業”ということなのでしょうか?

結論から言うと、離職率が高いからといって、その企業が働きにくい環境であるとは限りません。離職率は従業員満足度を把握するための重要な指標の一つですが、それだけを根拠に企業を評価するのは適切ではないでしょう。

前提として、離職率という指標の算出方法を理解することが重要です。離職率は「離職者数÷期首(1月1日)の在籍者数×100」で算出されます。この式の性質上、従業員数が少ない企業では、数人の退職でも離職率に大きく影響する傾向があります。たとえば、従業員が一人離職した場合、社員数が5人なら離職率は20%、200人ならわずか0.5%です。

また、厚生労働省の統計によれば、企業規模が小さいほど離職率が高い傾向にあります。たとえば、従業員5人未満の企業では大学卒の3年以内離職率が59.1%であるのに対し、従業員1,000人以上の企業では28.2%にとどまります。この背景にあるのは、福利厚生や研修制度、キャリアパスの多様性などの面で、大企業のほうが充実した体制を整備しやすいという実情です。ただし、これはあくまで数値上の傾向であり、各企業の魅力や働きやすさを一律に評価できるものではありません。

また、業界特有の事情も離職率に大きく関わります。たとえばIT業界では、スキル向上や将来のためのキャリアアップを目的に、数年単位で転職を繰り返すケースが一般的です。このように、前向きな転職も少なくないため、離職自体を否定的に捉えるべきではありません。自社の離職率の評価にあたっては、企業としての成長段階や業界全体の動向といった要素も含めて総合的に判断する必要があります。

離職率は総合的に評価する必要があるとはいえ、離職率が高い状態は、組織運営や企業ブランディングの観点からするとよくありません。離職率が過度に高い状態を放置すると、組織運営において多くのリスクを招くことになります。ここでは、離職率が高い状態を放置した場合の企業のリスクを整理します。

新人を採用・教育するためには、多大な費用と時間がかかります。従業員が一人退職すると、その欠員を補充するために新たな採用活動を行わなければなりません。これには求人広告費や紹介手数料など、さまざまなコストがかかるのが現実です。さらに、新たな従業員が入社したあとも、一人前の戦力になるまでは、研修などの教育コストが継続的に発生します。

つまり、教育した人材がすぐ辞めてしまうと、それまでの投資が無駄になってしまいます。離職率が高いということは、「採用と教育」への投資を回収できないまま、再びコストが発生するという非効率な循環を招いているということでもあるのです。結果として、本来であれば従業員の待遇改善や設備投資に使うべき経営資源を人材の穴埋めのために消費し続けることになります。

離職率が高い職場では、特に優秀な従業員が早期に見切りをつけて離職する傾向があります。経験豊富な従業員の離職は、業務ノウハウや専門スキルといった目に見えない資産の流出を意味します。さらに、残った従業員は離職者の分まで業務を担わなければならず、一人あたりの負担が大きくなります。

加えて、経験の浅い従業員ばかりになるとチーム全体の成果が下がり、業績にも悪影響を及ぼします。特に深刻なのが、中核となる人材が抜けた際の影響です。製品やサービスの品質維持が困難になるケースも少なくありません。

このように、離職率の高止まりが続くと新たなイノベーションが生まれにくくなります。最終的には、企業の競争力を損なう恐れもあるでしょう。

同僚の離職が続く職場では、残った従業員に不安や不信感が生じがちです。不安が職場全体に広がると、ほかの従業員までも「この会社は大丈夫なのか」と不安を感じるようになります。結果として、辞める予定のなかった従業員まで離職を検討し始めるかもしれません。

さらに「どうしてみんな辞めるのだろう」という疑問によってモチベーションが低下するだけでなく、業務負担の増加による疲労も起こります。こうした状況は健全な社内コミュニケーションを妨げ、チームの一体感に支障をきたします。

加えて、従業員が定着しない組織では、企業の理念や文化が根づきません。新しい従業員が入ってもすぐに辞めてしまうため、組織としての価値観や働き方が蓄積されず、まとまりのないバラバラな集団になってしまいます。

企業の離職率や評判は、インターネットでの検索が可能です。実際に求職者の多くが、転職サイトなどの口コミを参考に企業を評価しています。「離職率が高い」という事実は、労働環境への懸念を抱かせ、否定的な印象につながります。

もちろん、離職率だけで企業の良否は判断できませんが、外部からの印象に影響を与えやすいのは確かです。さらに問題なのは、離職に伴って担当者が頻繁に入れ替わると、顧客や取引相手からの信用を損ねることです。取引機会の減少を招くリスクも生じかねません。離職率の高さによる企業イメージの低下は、採用活動や営業面において不利に働く恐れがあるのです。

離職率が慢性的に高い企業には、いくつかの共通点が存在します。従業員が「辞めたい」と感じる離職理由はさまざまですが、その根本には職場環境や制度上の課題が潜んでいることがほとんどです。自社の状況と照らし合わせ、改善すべき点がないか確認してみましょう。

離職理由として常に上位に挙げられるのが「人間関係の問題」です。実際に、人間関係の悪さにストレスを感じて離職する従業員は多く存在します。具体的には、上司や同僚とのコミュニケーションが取りにくい、相談しにくい雰囲気がある職場は、従業員にとって大きなストレスとなります。

特に深刻なのは、パワハラやモラハラなどの各種ハラスメントが横行している場合です。こうしたハラスメントが横行している職場は、従業員の心身の健康を害し、離職の直接的な要因となり得ます。また、部署間の連携が取れていない、いわゆるセクショナリズムが強い組織も注意が必要です。このような環境では従業員は孤独感を抱きやすく、職場への帰属意識が薄れてしまいます。

給与水準が低い、労働時間が長く残業が多い、休みにくいなどの労働条件の悪さも離職につながります。同業他社と比べて給与水準が大きく劣っている場合や、長時間労働が常態化している場合、従業員のモチベーションを保つのは容易ではありません。

さらに、私生活とのバランスが取りにくい勤務体制だと、心身の健康を損なうリスクも高まります。特に近年はワークライフバランスを重視する考え方が広まり、働き方そのものに対する意識が変化しつつあります。実際に、有給休暇が取得しにくい、休日出勤が多いなど、私生活を軽視するような勤務状況は、従業員の離職につながりやすいです。また、オフィスが不衛生、設備が古いといった物理的な職場環境の悪さも日々のストレスとなり、働く意欲を削ぐ要因になり得ます。

教育体制が整っていない場合、従業員が業務に対してストレスや不安を抱えやすく、離職につながります。十分な教育や研修の機会が提供されないと、業務に必要なスキルを学ぶ機会がなく、「この会社では成長できないのでは」という不安を感じてしまうためです。

また、具体的な手順がわからないまま、自己判断で仕事を進めなければならない状況はミスにつながります。ミスによって自信を失えば、仕事へのモチベーションも下がり、辞めてしまう可能性が高まるでしょう。さらに、教育体制の不備は既存の従業員にも悪影響を及ぼします。教育係に任命された従業員に負担が偏ることで不満が蓄積され、職場全体の信頼関係や士気の低下を引き起こす恐れもあります。

離職率の高さがもたらすリスクを回避し、従業員が長く活躍できる組織を築くためには、企業側の積極的な取り組みが不可欠です。離職の要因を特定し、的確な改善策を講じることで、人材の定着率が向上します。ここでは、離職率を低減させるために有効な具体的施策を4つの観点で整理しました。

給与や福利厚生といった待遇は、従業員の満足度を左右する最も基本的な要素です。同業他社と比較して待遇が見劣りしないかをチェックする必要があります。初めに同業他社の給与水準を調査し、自社の給与テーブルが適正かを確認しましょう。必要であれば、住宅手当などの手当の拡充や業績と連動した賞与制度の導入などを検討します。

また、金銭的な報酬だけでなく、福利厚生の充実も定着率向上に効果的です。従業員食堂や休暇制度、健康サポート、資格取得のための学習支援などの施策は、従業員の働く満足度を高める大きな力となります。

社員一人ひとりの価値観やライフステージに合わせた柔軟な働き方の提供も求められています。フレックスタイム制やリモート勤務、時短勤務など、働き方の選択肢を増やすことは、人材定着の重要なカギです。働く人々の価値観の多様化に対応し、柔軟な働き方を認めることは、優秀な人材の流出を防ぎ、長く働き続けてもらうために欠かせません。

また、職場環境や業務プロセスの見直しも重要です。オフィスの快適性を高めたり、ITツールを活用して業務効率を向上させたりすることで、社員のストレス軽減や生産性の向上が期待できます。リフレッシュスペースの導入や無駄な会議・書類業務の削減といった取り組みは、日々の働きやすさに直結します。

仕事への貢献が正当に評価されているかどうかは、従業員の意欲を大きく左右します。評価が適正に行われると、従業員のモチベーションやエンゲージメント(愛着心・貢献意欲)が向上し離職防止につながります。

公正な評価とフィードバックを行う施策としては、360度評価や定期的な1on1(個別面談)などを導入するのがおすすめです。併せて評価基準を明確化し、そのプロセスを全従業員に公開することで、人事評価制度への信頼度が高まります。また、昇格やスキルアップのルールも明文化するなど、従業員が「この会社でどう成長できるか」をイメージできる制度設計が望ましいです。

従業員の成長を後押しする教育制度を整えることには、生産性向上や定着率向上などにメリットがあります。

学びや成長の機会があることで、従業員は「この会社でスキルを伸ばせる」「キャリアを築ける」と実感しやすくなります。これは仕事に対するモチベーションを高め、長期的に働く意欲につながります。特に若手社員や中堅層にとっては、将来のビジョンが描ける環境であるかどうかが、定着意向を左右する大きな要因です。

また、教育制度は業務の質やスピードの底上げにも寄与します。業務に直結する実践的な研修やOJT、マネジメントスキルを高める階層別研修、さらには資格取得支援やeラーニングなどの自己啓発支援を通じて、従業員のスキルアップが進めば、チーム全体のパフォーマンスも向上します。

さらに、上司や人事が成長に関心を持ち、定期的な面談などでフォローを行うことで、従業員は「会社に大切にされている」という安心感を得やすくなります。教育制度は単なる知識提供にとどまらず、組織と従業員の信頼関係を深め、エンゲージメントを高める重要な投資といえるでしょう。

日本の平均離職率から離職率の高さを放置するリスク、そして改善策まで見てきましたが、重要なのは自社の離職率を現状と照らし合わせ、課題を正しく把握することです。離職率の改善は単なるコスト削減にとどまらず、従業員の満足度を高め、ひいては企業の競争力を強化する経営上の重要な施策といえます。特に人手不足に悩む製造業にとって、人材の定着こそが持続的成長への大きなカギとなるでしょう。

一方で、働き方の価値観が多様化する現代においては、効果的な施策を自社だけで立案・実行することは容易ではありません。離職理由の分析から制度設計、そして採用活動まで、人材戦略には専門的な知見と客観的な視点が不可欠です。そこで、根本的な課題解決に向けては、外部の専門家を活用することも効果的な方法の一つといえます。

日研トータルソーシングでは、製造業に特化した人材紹介サービスを通じて、貴社の技術革新と成長を人材面から支援しています。貴社の事業内容や企業文化に深く根差した採用戦略をご提案し、適した人材の確保から定着までをトータルでサポートいたします。企業の未来を担う人材基盤の強化のために、一度ご相談ください。