2020年、菅義偉首相や中国の習近平国家主席が相次いで中長期的な脱炭素社会への取り組みを表明し、また同年の米国大統領選挙でジョー・バイデン氏が当選したことで、世界が一斉に脱炭素社会の実現という方向へ邁進することが決まりました。

脱炭素社会とはどんな社会か。これからの日本ではどのようなことが起きて、どのように変化していくのか。そしてその中で、製造業はどう対応していけば良いのか。世界経済に詳しく、実業家や投資家からの信頼が厚いエミン・ユルマズ氏にお話を伺いました。

取材・文/嶺 竜一(有限会社ハートノーツ) 写真/長野竜成

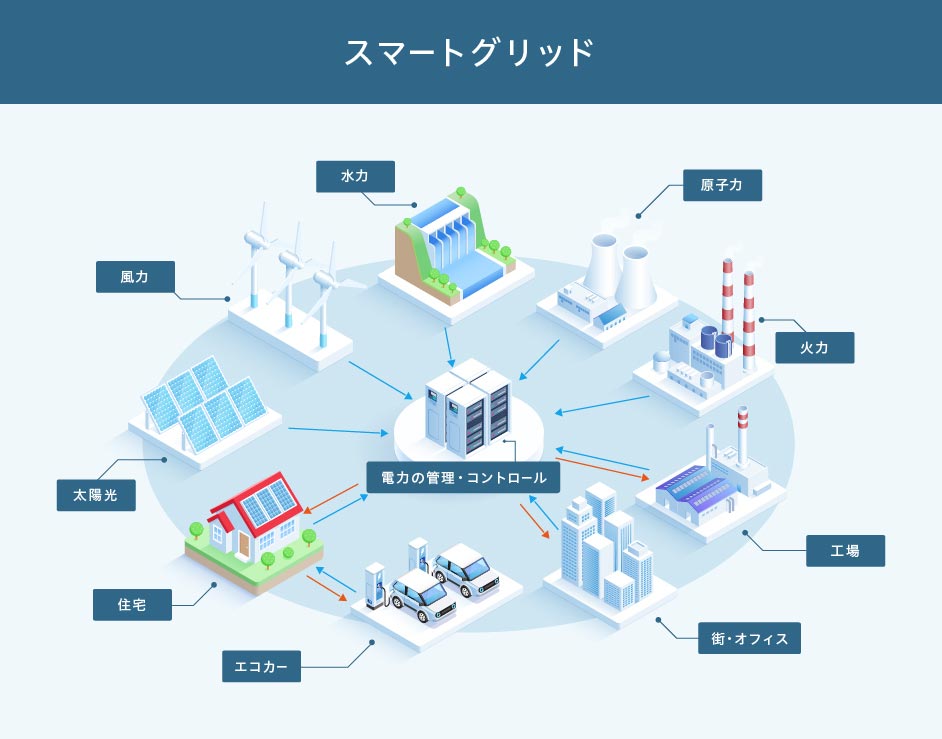

スマートグリッドによる送電網では、工場や家庭などの電力消費者と双方向に繋がるのがポイント。余った電力を別の消費者に回すことで、効率的な電力供給が可能になります。

参考:中国経済連合会「スマートコミュニティの実現に向けた課題と今後の展望に関する調査」

日研トータルソーシングでは、製造業の設備保全サービスにおける人材活用を、トータルでサポートしています。充実した教育カリキュラムの導入によって、高い専門スキルを持った人材育成にも力を入れており、保全研修の外販実績も豊富にございます。

これら設備保全業務の人材不足問題を解決するための、弊社独自の取り組みをサービス資料としてまとめております。外部委託をご検討されている企業の皆様、ぜひ御覧ください。

半導体・電池業界の研修実績年間10,000名を超える派遣会社が「今後の製造現場を左右する情報」をまとめた資料セットを作成しました。