製造業を取り巻く人材不足は、今や業界の根幹を揺るがす重要課題となっています。そのため、専門技能を持つ人材の確保や、変動する生産量への柔軟な対応策として、多くの人事担当者が人材派遣の活用を検討しているのではないでしょうか。

しかし、人材派遣の活用を進めるうえで避けて通れないのが、「派遣の3年ルール」という制度です。このルールへの理解が不十分なままでは、意図せず法令違反をしてしまうリスクもあります。

本記事では、派遣の3年ルールの基本から制定背景、例外となるケース、さらに3年を超えて受け入れる場合の対応策までを解説します。人事担当者が押さえておきたいポイントを整理し、適切な人材活用のヒントをお届けするため、ぜひ最後までご覧ください。

|

この記事でわかること

|

派遣社員の受け入れを検討する際の中核となるのが「派遣の3年ルール」です。これは2015年の労働者派遣法改正 よって導入されたもので、派遣で働く人のキャリア向上と雇用安定が目的です。

この制度では、派遣社員の就業期間を、原則として最大3年間に制限しています。ただし、重要なのは、派遣の3年ルールが単純に「派遣社員は3年で交代」というものではないことです。実際には「事業所全体での受け入れ期間」と「個人の勤務期間」という2つの制限が同時に適用される、複雑な仕組みとなっています。

以下で詳しく解説します。

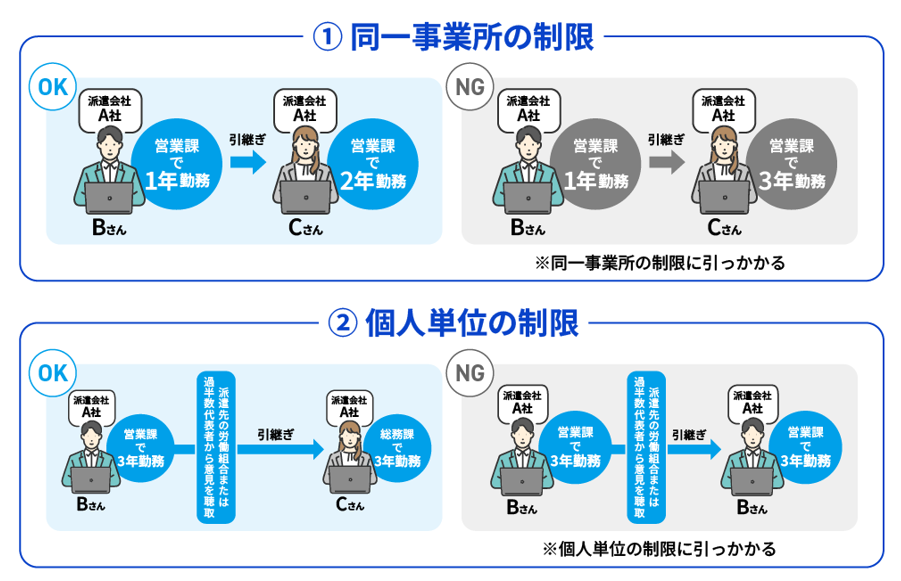

「同一事業所の制限」とは、同一事業所が派遣社員を受け入れられる期間を原則3年までとするルールです。ここでの「事業所」は工場や支店など、独立した単位を指します。

重要なのは、この制限が「人」ではなく「事業所」にかかる点です。たとえば、ある事業所で2年勤務した派遣社員Aさんの後任として派遣社員Bさんを受け入れた場合、Bさんが勤務できる期間は残りの1年となります。派遣社員を交代させても派遣社員の受け入れ期間はリセットされないため、「人を替えれば問題ない」という考えは通用しません。

ただし、この3年の受け入れ期間は延長することが可能です。派遣先の事業所が自社の過半数労働組合等への意見聴取を行うことで、さらに最大3年間、期間を延長できます。この延長は、理論上繰り返し行えますが、契約更新の都度、意見聴取を実施する必要があります。

|

<ポイント> ✓ 「人を替えれば3年リセット」と誤解されがちだが、リセットされない ✓ あくまで「同一事業所」が基準になる ✓ 派遣先の労働組合または過半数代表者から意見を聴取する手続きによって追加で3年の延長が可能 |

「個人単位の制限」は、一人の派遣社員が、同じ部署で働ける期間を最大3年に制限するルールです。部署とはいわゆる「課」など、同じ上司の下で働く単位のことで、法律上は「直接的な指揮命令系統が及ぶ範囲」と表現されます。

このルールの目的は、同じ部署で長期間働くことによるキャリアの固定化を防ぎ、派遣社員のスキル向上を後押しすることです。

たとえば、製造部のA課で3年間勤務した派遣社員がいたとします。この派遣社員は個人単位の制限によってA課でこれ以上働くことはできません。しかし、同じ企業内でも指揮命令者が異なるB課へ部署異動すれば、その異動日から新たに最大3年間の勤務が可能になります。このように、指揮命令系統が変わることで、期間のカウントがリセットされる仕組みです。

|

<ポイント> ✓ 「指揮命令系統が変わること」がカウントリセットの根拠になる |

派遣の3年ルールがなぜ制定されたのかという背景を理解することは、ルールの本質を捉えるうえで不可欠です。

派遣労働者の雇用は、1986年に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(派遣法) が施行されて以降、企業にとって柔軟な人材活用策として広く浸透しました。特に1990年代以降の規制緩和により、製造業をはじめ、多くの業界で派遣労働者の利用が加速したのです。

企業には、人件費抑制や業務量変動への迅速な対応が可能になるメリットがあります。たとえば、必要な期間のみ派遣社員を受け入れれば、正社員のように常に人件費が発生するわけではないため、コストを抑えることができます。また、繁忙期や一時的な業務量の増加に合わせて柔軟に人員を確保したり、仕事が落ち着いた時点で契約を終了させたりなど、状況に応じて迅速に人員調整できる点も大きなメリットです。

しかし、その一方で、派遣労働者の立場からは深刻な課題が浮き彫りになりました。本来、一時的・臨時的な業務を担うはずの派遣社員が基幹業務に長期的に従事する例が増加した結果、同じ職場で同様の仕事をしている正社員との間に賃金や福利厚生、教育機会といった待遇面での格差が拡大しました。職場内の不公平感や、いつ契約が終了するかわからない不安定な雇用が問題視されるようになったのです。

こうした状況から、派遣で働く人が安心してキャリアを形成できる環境整備が急務とされ、国は政策の方向転換を図りました。結果として、2015年の派遣法改正により、3年ルールが導入されたのです。

このルールには、大きく2つの目的があります。1つは、派遣労働者の雇用安定とキャリア向上を促すこと。もう1つは、正社員との不合理な待遇差をなくし「均衡・均等処遇」を実現することです。

さらに、長期的な就業による雇用の不安定さを解消し、派遣先企業に対して直接雇用の検討を促す狙いも込められています。

ちなみに、関連する類似のルールとして「5年ルール(無期転換ルール)」がありますが、これは3年ルールとは性質が異なります。3年ルールが「派遣先」に向けたものであるのに対し、5年ルールは「派遣労働者」と「派遣元(派遣会社)」の間のルールです。5年ルールは労働契約法に基づくもので、有期雇用契約が通算5年を超えた場合、労働者の希望で無期雇用に転換できる 制度となっています。それぞれのルールの対象と目的を正しく把握しておくことが重要です。

派遣の3年ルールは労働者保護を主な目的としていますが、派遣先企業と派遣労働者の双方にメリットとデメリットがある制度です。人事担当者は両面を理解したうえで、自社の状況に応じて派遣の活用を判断する必要があります。

|

メリット |

デメリット |

|

・派遣依存の抑制になる ・業務見直しの契機になる ・雇用のチャンスが増える |

・引き継ぎや教育の手間やコストがかかる ・優秀な派遣社員でも3年で交代が必要になる |

派遣先企業にとって、派遣の3年ルールは、派遣への過度な依存から脱却し、社内の業務体制を見直すチャンスです。3年という期間が設定されていることで、特定業務を永続的に派遣社員に任せるという状況を見直すきっかけとなり、業務効率化につながります。

さらに、業務の「属人化」を防ぐ効果も期待できるでしょう。担当者が定期的に入れ替わるため、マニュアル整備や業務プロセスの標準化が進みます。その結果、組織全体の業務遂行能力が向上。加えて、優秀な人材を直接雇用する機会が増える点も、大きなメリットです。3年間で働きぶりや技能をしっかりと見極めたうえで直接雇用を打診できるため、採用後のミスマッチを大幅に減らせます。

一方で、デメリットも存在します。最も大きな負担は、3年後に発生する引き継ぎや教育の手間・コストです。新しい人材を受け入れるたびに業務を一から教える必要があり、現場社員の負担が増加します。また、極めて優秀な人材であっても、原則として3年で交代が必要になる点は、企業にとって大きな損失と感じられるかもしれません。

|

メリット |

デメリット |

|

・不当な長期派遣の防止になる ・派遣先企業で直接雇用のチャンスが生まれる ・無期雇用派遣や転職の選択肢につながる |

・長期安定就労が難しい ・キャリアの一貫性が分断されやすい |

派遣労働者の視点からの派遣の3年ルールのメリットは、まず不当な長期派遣が防がれ、雇用の安定につながる点にあります。正社員登用の機会がないまま、不安定な立場で長期的に働かされる心配がありません。

また、3年の期限を迎えるタイミングで、派遣先企業から正社員や契約社員として採用されるチャンスが生まれることもあります。派遣就業で培った経験や専門性が評価されれば、安定した雇用形態を得る道が開けるでしょう。直接雇用に至らない場合でも、派遣会社に無期雇用への転換を希望 したり、3年間の経験を基に転職したりと、自分のキャリアを見つめ直す選択肢が広がります。

一方で、一つの職場で長く働きたい人にとっては、安定した雇用を得にくいというデメリットも見逃せません。勤務先が3年ごとに変わる可能性があるため、人によっては大きなストレスを感じやすくなります。さらに、専門性を高めたい場合も、同じ分野で長く経験を積むことが難しい点が課題の一つです。

派遣の3年ルールには、特定の条件下で適用が除外される「例外ケース」があります。こうした例外を正しく理解することは、法令を守りながら柔軟な人材活用を行うために欠かせません。人事担当者は、どのような派遣社員が適用外になるのかを正確に把握しておく必要があります。ここでは主な5つのケースについて解説します。

派遣先での就業開始時点や3年経過時点で年齢が60歳以上である派遣社員は、3年ルールの適用対象外です。これは高年齢者の雇用機会を確保し、これまでの経験を活かして安定的に働き続けられるようにするための配慮といえます。定年後の働き方として派遣を選ぶ人も増えており、そうした方々が年齢を理由に就業機会を制限されないよう例外として定められています。

派遣会社と「無期雇用契約」を結んでいる派遣社員も、3年ルールの対象にはなりません。これは、3年ルールが有期雇用の派遣社員を対象とし、雇用の不安定さの解消を目的としているためです。無期雇用の社員は、派遣先での就業が終了しても派遣会社との雇用関係が継続するため、雇用が安定していると見なされます。このため、同じ派遣先で3年を超えて働くことが認められているのです。

事業の終了時期が明確な「有期プロジェクト」に従事する派遣社員は、3年ルールの適用外となりますが、これには極めて重要な条件があり、誤解が生じやすいため注意が必要です。

例外の対象となるのは「事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務」であり、かつ「当初の契約時点で3年以内に完了することが見込まれている」プロジェクトに限られます。厚生労働省もこの点を明確に示しており、最初から3年を超えることが確定している長期プロジェクトは、この例外規定の対象にはなりません。

では、どのような場合に3年を超えて就業できるかというと、「当初は3年以内の完了を見込んでいたプロジェクトが、やむを得ない事情で延長され、結果的に3年を超えてしまった」というケースです。この場合に限り、プロジェクトが実際に終了するまで、同じ派遣社員が継続して就業することが認められています。

1ヵ月あたりの勤務日数が、派遣先の通常の労働者と比べて著しく少ない業務も適用外です。具体的には、「1ヵ月の勤務日数が同部署の通常労働者の半分以下」かつ「月10日以下」である場合が対象となります。このような短時間勤務は臨時的な性質が強いことから、期間制限の例外とされています。パートやアルバイトに近い働き方とイメージするとわかりやすいかもしれません。

派遣先の社員が産前産後休業や育休、介護休業を取得するにあたって、その代替要員として業務を行う派遣社員も3年ルールの適用を受けません。休業中の社員が復帰するまでの期間限定業務であり、臨時性が高いためです。休業者が復帰するまでの間、3年という期間を超えても同じ派遣社員が代替業務を続けられます。ただし、休業者が復帰した時点で、その代替業務は終了となります。

業務への貢献度が高く、職場に不可欠な派遣社員に、3年の期間を超えても活躍してもらいたいと考えるのは自然なことです。いわゆる「抜け道」ではなく、合法にこれを実現するには、主に4つの選択肢があります。人事担当者はこれらの対応方法を理解し、会社の状況や本人の希望に合わせて、適した手段を検討しましょう。

一般的な対策の一つに、派遣社員の部署異動があります。「個人単位の制限」は、同一組織単位での就業を3年までとするものですが、別の課などの異なる組織に異動すれば、この期間がリセットされます。

ただし、この方法を実施する際には、派遣社員本人と派遣会社の双方から同意を得たうえで、新たな派遣契約を結ぶ必要があります。さらに、異動先で本人の技能が十分に発揮できるかや、新しい業務内容に適応できるかどうかも慎重に見極めることが大切です。

「事業所単位の制限」は、所定の手続きを踏めば延長が可能です。具体的には、派遣の受け入れ期間が3年の抵触日を迎える1ヵ月前までに、派遣先の過半数労働組合などに対して意見聴取を行う必要があります。ここで異議がなければ、最大でさらに3年間、同じ事業所での派遣社員の受け入れが認められます。

この手続きは、人を交代した場合でも都度実施が必要です。延長を希望する場合は、そのたびに、同じ手続きを繰り返すことになります。また、これはあくまで「事業所単位」の期間を延ばすための措置です。個人単位の制限は残るため、この手続きだけでは、同じ人が同じ部署で継続して働き続けることはできません。

派遣社員の能力を高く評価し、長期的に自社で活躍してほしいと考える場合は、直接雇用への切り替えが最も確実な方法といえます。本人と派遣会社の同意を得たうえで、正社員や契約社員などとして新たに雇用契約を結ぶ流れです。

直接雇用に切り替えることで、3年ルールの適用を受けなくなります。企業側にとっては、3年間を「適性を見極めるための期間」として活用できる点もメリットでしょう。なお、はじめから派遣期間終了後の直接雇用を前提とした「紹介予定派遣」という仕組みを利用するのも有効な選択肢です。

4つ目の有効な手段は、派遣会社に相談し、対象派遣社員との契約を「無期雇用」に変更してもらうことです。無期雇用派遣の社員は3年ルールの適用外となるため、これが実現すれば、3年を超えても同じ部署で受け入れられます。

ただし、これは派遣会社の雇用方針にかかわるため、派遣先からの一方的な要求では実現しません。派遣会社および本人との合意が不可欠です。派遣会社と普段からしっかり連携を取り、優秀な人材の継続雇用に向けて柔軟に相談できる関係を築いておくことが大切です。

関連記事:無期雇用派遣とは?登録型派遣との違いや派遣先企業から見たメリット

派遣の3年ルールは、派遣法に定められた遵守すべき規定です。万が一このルールに違反した場合、意図的かどうかにかかわらず、派遣会社・派遣先の双方が行政指導や罰則の対象となります。人事担当者には、法令遵守の観点から違反時のリスクを正しく理解しておくことが求められるでしょう。

特に、派遣会社が期間制限を超えて労働者を派遣した場合は、「違法派遣」と判断されます。派遣法に基づき、事業改善命令や事業停止命令といった行政処分を受けることも。さらに、悪質なケースでは事業許可の取り消しや、 が科されるおそれもあるため、十分な注意が必要です。

一方、派遣先企業へのペナルティで特に注意すべきは、「労働契約申込みみなし制度」 です。これは、派遣先が違法派遣を受け入れた場合、その時点で派遣先が労働者に対し、現在の労働条件と同一の条件で直接雇用の申し込みをしたと「みなす」制度です。期間制限違反も、この制度の適用対象となります。

つまり、個人単位の制限を超えて同じ派遣社員を同一部署で働かせ続けた場合、その社員が希望すれば、企業は直接雇用を拒否できません。これは企業の人員計画や人件費計画に大きな影響を及ぼします。この制度は派遣労働者を保護する強力な措置であり、派遣先企業がいかに重い責任を負うかを示しています。詳細な情報は、弁護士に相談するか、厚生労働省の資料を確認するとよいでしょう。

「派遣の3年ルール」は、単に「3年で交代しなければならない」というものではなく、「事業所単位」と「個人単位」の二重の期間制限がある重要な制度です。この制度の本質は、派遣社員のキャリア形成と雇用安定、そして現場の公平性を守ることにあります。

このルールに対応するためには、部署異動や意見聴取手続き、直接雇用化、無期雇用派遣への切り替え提案など、さまざまな選択肢を早めに検討することが重要です。安易に期間だけで判断すると、現場の混乱や人材流出につながるリスクもあります。

企業の人事担当者は、各事業所や各派遣社員の抵触日や今後の雇用計画をしっかり管理し、3年を見越した人材戦略を立てることが重要です。法令対応や実務でお悩みの場合は、専門サービスの活用も選択肢となります。

日研トータルソーシングでは、3年ルールに縛られない無期雇用派遣や、即戦力人材のご提案が可能です。派遣活用に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。安定的かつ計画的な人材活用を実現しましょう。