製造業の就業者数は、 2002年の1,202万人から2024年には1,046万人と、この22年間で156万人も減少しています。この深刻な人手不足は、多くの製造現場にとって大きな課題といえるでしょう。さらに、近年の物価高騰は原材料費にも影響を及ぼし、企業の収益を圧迫する要因となっています。

このような厳しい状況下で、人件費の最適化や事業の持続可能性向上の一手として注目されているのが「業務委託」です。季節や景気による業務量の変動へ柔軟に対応し、必要なスキルを必要なときに確保できる業務委託は、変化の激しい時代を乗り越えるための有効な戦略となり得ます。

本記事では、業務委託の基本的な知識から、製造業における具体的な活用法、契約時の注意点まで解説します。

|

この記事でわかること

|

働き方の多様化が進むなか、「業務委託」への関心が高まっています。ですが、契約の特徴や働き方の仕組みを正しく理解していないとトラブルの原因になりかねません。この章では、業務委託の定義、法律上の分類、そして雇用契約との違いといった契約の基礎知識を解説します。

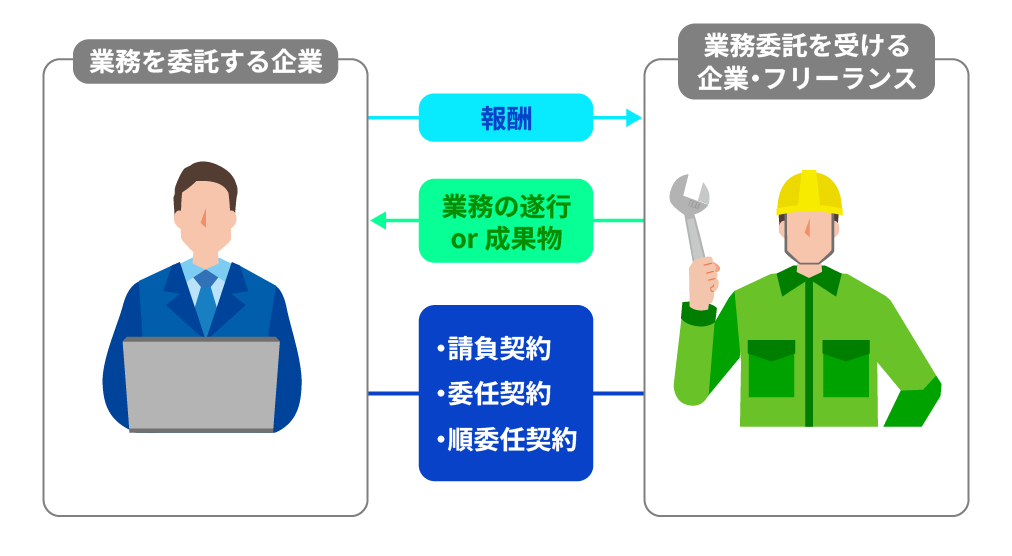

「業務委託」とは、委託者である企業が自社の業務の一部を、外部の法人または個人である受託者に切り出して依頼する契約形態です。

この契約形態の最大の特徴は、発注側である委託企業と受注側である受託者が、対等な関係にある点です。そのため、一般的な雇用契約のように企業が労働者の働き方に対して指揮命令を行うことは原則としてできません。勤務時間や場所、作業の進め方などを細かく指示することはできず、あくまで業務の遂行や完成を依頼するのみにとどまります。

ちなみに「業務委託契約」という名称は、法律上で明確に定義されたものではなく通称です。実際の契約は、委託する業務の性質に応じて、民法で定められている「請負契約」「委任契約」「準委任契約」のいずれか、あるいはこれらが混在した形で結ばれます。どの契約形態に該当するかによって、受託者が負うべき責任や報酬の考え方が異なるため、その違いを理解しておくことが非常に重要です。

前述のとおり、業務委託契約は目的によって「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つに分類されます。

請負契約は、受託者が「仕事の完成」を約束し、委託者はその完成した成果物に対して報酬を支払う契約形態です(民法第632条)。この契約では、業務を遂行する過程ではなく、定められた品質の成果物を期日までに納品することが重要視されます。受託者は「契約不適合責任」を負い、納品した成果物に欠陥や不備があった場合には、修正や損害賠償に応じる義務が生じます。製造業においては、部品の加工や製品の組み立てといった、具体的な「モノ」の完成を目的とする業務で用いられるのが一般的です。

委任契約は、法律に関する事務処理を相手方に委託する契約です。この契約の目的は仕事の完了ではなく、業務の遂行そのものにあります。たとえば、弁護士に訴訟代理を依頼するケースがこれに該当します。受託者は、専門家としての知識や経験に基づき、善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務(善管注意義務)を負いますが、必ずしも委託者が望む結果を保証するものではありません。

準委任契約は、委任契約と同様に業務の遂行自体を目的とし、その対象が法律行為以外の事務処理である場合に適用されます。コンサルタントへの経営相談やシステムの保守・運用管理などが典型例です。

こちらも委任契約と同じく、受託者は善管注意義務を負い、誠実に業務を遂行することが求められます。成果物の完成責任はないため、基本的には業務のプロセスに対して報酬が支払われます。製造業では、生産ラインの一部作業を委託する場合などがこれにあたるといえるでしょう。

実際のビジネスシーンでは、一つの契約に請負契約と準委任契約の両方の性質が含まれるなど、単純に分類できないケースも少なくありません。そのため、契約書を作成する際には、委託する業務内容・範囲・成果物の定義・報酬の算定基準・責任の所在などを具体的かつ明確に記載し、当事者間での認識の齟齬が生じないようにすることが不可欠です。

業務委託は、正社員やアルバイトなどの「雇用契約」や、「派遣契約」とは根本的に異なります。人事担当者として人材活用を検討する際には、各契約の違いを把握しておくようにしましょう。主な違いを下表にまとめました。

|

|

業務委託契約 |

雇用契約(正社員・契約社員、アルバイトなど) |

派遣契約 |

|

契約相手 |

委託企業 |

企業 |

派遣会社 |

|

指揮命令関係 |

なし |

あり |

あり |

|

働き方 |

自分の裁量で作業を遂行 |

勤務先で決められた時間・場所で働く |

派遣先の業務指示に従う |

|

給与・報酬の取り扱い |

業務報酬(請求書制) |

給与(月給・時給制) |

給与(月給・時給制) |

|

労働基準法の適用 |

なし |

あり |

あり |

業務委託契約とそれ以外の契約の最も大きな違いは、「指揮命令関係」があるかどうかです。雇用契約や派遣契約では、雇用契約を結んだ企業や派遣先企業が労働者に対して業務の進め方を具体的に指示できます。一方、業務委託の場合、委託者が同様の指示を行うことはできません。

たとえば、業務委託の相手に対して始業・終業の時刻を定めたり、時間外労働を求めたり、作業の手順まで細かく指示したりすると、「偽装請負」と見なされる可能性があります。このような行為は労働関係法規に抵触するおそれがあるため、十分な注意が必要です。

さらに、報酬の性質にも違いがあります。雇用契約や派遣契約では、労働の対価として「給与」が支払われ、労働基準法や最低賃金法などの保護を受けます。これに対して業務委託では、あくまで業務の成果に対する対価として「委託料(報酬)」が支払われる形式であるため、こうした法律の適用はありません。

<補足>業務委託とフリーランスは同じ?「業務委託」と「フリーランス」は混同されやすい言葉ですが、厳密にいうと両者の意味は異なります。フリーランスとは、特定の企業や団体に属さず、独立して仕事を請け負う個人の働き方や立場のことを指します。一方で、業務委託は前述のとおり契約の形態を示す言葉です。つまり、フリーランスとして活動している人の多くは、企業と業務委託契約を結び、その契約に基づいて仕事を進めているといえます。 |

業務委託には、企業にとって多くのメリットがある一方で、軽視できないデメリットもあります。契約に伴う不利益やリスクを十分に理解したうえで、自社の状況に即した判断を行うことが重要です。

従業員を一人雇用すると、給与だけでなく社会保険料の会社負担分や福利厚生費など、多くの費用が継続的に発生します。一方の業務委託であれば、こうした費用は不要であり、特定の作業やプロジェクト単位で契約できます。業務量の変化に応じた柔軟なコスト調整が可能な点がメリットです。

自社に存在しない高度な専門知識や特殊な技術を備えた人材を正社員として雇用するには、大きな費用や育成の時間を要します。その点、業務委託を活用すれば、必要なスキルを持つプロフェッショナル人材を迅速に確保し、そのまま即戦力としてプロジェクトに参加させることが可能です。

定型業務などを外部に委託すれば、自社の社員は新製品開発などの中核業務に専念できます。また、トラブル発生時や製品の需要が急増した場合にも、業務委託によって外部の労働力を活用することで柔軟な対応や社内リソースの有効活用ができるため、組織全体の生産性向上が期待できます。

業務を外部に委託するということは、その業務に関する経験や知識が社内に蓄積されないということを意味します。とりわけ、一部の業務を長期間にわたり委託し続けていると、その分野の業務について社内で遂行できる人材が育たず、技術やノウハウが失われるおそれがあります。

業務委託契約によって一部の業務が固定化するため、社内の業務フローや役割分担を柔軟に見直すことが難しくなります。業務を内製に戻すといった組織変更も、社内での配置転換のようにはいかず、相手方との交渉が不可欠です。この契約上の制約が、迅速な組織改革の足かせとなる場合があります。

外部の事業者に業務を委託するということは、自社の機密情報にアクセスする機会を与えるということです。製造業では、製品の設計図や独自の製造技術が漏えいすると、企業の競争力が大きく損なわれるおそれがあります。そのため、秘密保持契約(NDA)を結ぶなど、厳格な対策が欠かせません。

企業の立場だけでなく、業務委託で働く労働者の視点を理解することも、信頼関係を築くために欠かせません。業務委託には、会社員とは異なるメリットがある一方で、法的な保護を受けられないという厳しい側面もあります。

業務委託で働く大きな魅力の一つは、自身の専門性や得意なスキルを存分に活かせる点です。会社員の場合、希望とは異なる業務を任されることもありますが、業務委託では契約で定められた範囲の業務に専念できます。

業務委託であれば、働く場所や時間を拘束されず、リモートワークなど自分の裁量で働き方を決められます。また、働く量に合わせて収入や休みを調整することもでき、「今月は多く働いて、来月は休んで旅行へ行く」といったことも可能です。

企業組織にありがちな人間関係のストレスが少ないことも、業務委託のメリットです。業務委託では、委託者である企業とはビジネスパートナーとして関わるため、業務外の調整に煩わされることがなく、業務に集中しやすい環境が得られます。

業務委託で働く個人は、法的には「個人事業主」として扱われ、労働基準法で保護される「労働者」には該当しません。このため、最低賃金や労働時間の規制などの保護が受けられない点に注意が必要です。さらに、雇用保険・労災保険・厚生年金といった公的保険制度にも原則として加入できないため、万が一の事態には自分で備える必要があります。

会社員とは異なり、業務委託では案件を自分で探し、契約を成立させなければなりません。そのため、収入が不安定になりやすく、仕事の確保は常に自己責任となります。専門的な技能に加えて、営業力や交渉力も求められます。

業務委託で働く場合、会社員とは異なり、契約から税務処理までの一連の手続きをすべて自己責任で行わなければなりません。具体的には、企業との契約内容の交渉や契約書の確認、請求書の発行、年に一度の確定申告など、専門知識が求められる事務作業が多数あります。これらの手続きには相応の時間と労力がかかるため、本業に影響が出ないよう効率的な管理が不可欠です。

業務委託では、品質や納期に関するトラブルが発生しやすい傾向があります。円滑な関係を築くためには、起こりうる問題をあらかじめ想定し、適切な対策を講じることが重要です。この章では、代表的なトラブル事例とその防止策について解説します。

業務委託では、委託者に指揮命令権がないため、業務は受託者の裁量で進みます。その結果、成果物の品質が想定と異なったり、ばらつきが生じたりすることも少なくありません。

こうした事態を防ぐには、業務遂行レベルや求める品質について、あらかじめ認識をすり合わせておくことが重要です。成果物の仕様や品質水準を判断する明確な基準を契約書に明記しておきましょう。

加えて、納品後の修正リスクを抑えるために、適切なタイミングで進捗を確認できる仕組みを設けるのもおすすめです。

業務委託では、受託者側での材料調達の遅れや設備トラブル、人手不足などで生産が間に合わず、納期が遅延するケースがあります。

このトラブルの防止策として、中間工程を含む管理スケジュールや、遅延時のペナルティ(遅延損害金)を契約書に定めておきましょう。さらに、万が一に備えて予備期間やバックアップとなる受託者を検討しておくこともリスク管理の一環となります。

前述のようなトラブルを防ぐには、しっかりとした業務委託契約書の作成が不可欠です。口約束は絶対に避けましょう。この章では、納期や業務内容といった基本的な項目に加え、製造業で特に注意すべき契約上のポイントを解説します。

製造業では、完成品の品質や性能が非常に重要です。曖昧な指示のみで業務を委託するとトラブルの原因となります。契約時には、材料の種類や品質、寸法、公差、性能基準、加工方法、工程管理といった要求事項を、仕様書や図面で具体的かつ明確に指定しましょう。

受領できる成果物の基準や検査方法を事前に具体的に定めておくことも重要です。成果物が要求を満たしていない場合の対応(修正、再製作など)も明確にしておきましょう。加えて、製品不良や遅延といったトラブルが発生した際の対応方法や賠償範囲も契約で規定しておけば、万一の際、円滑に対応ができます。

製造に必要な材料や設備を誰が用意するのかを、契約ではっきりとさせる必要があります。委託者が材料を支給するのか、それとも受託者が調達するのか、費用負担と併せて明確にしましょう。特に、金型や治具といった委託者の資産になることが多い設備については、契約終了時の返却条件や、使用期間中の保守・管理の責任についても定めておくことが重要です。

製造業では、納期遅れが生産ライン全体に影響するため、納期に関する取り決めは特に厳格に行う必要があります。最終的な納期はもちろん、納期遅延が発生した場合のペナルティ(遅延損害金)や、事前に連絡があった場合の猶予の有無など、具体的な対応策を契約書で明確に定めておくことがトラブル防止につながります。

製造業の競争力は、独自の製造ノウハウや設計情報に左右されます。これらの機密情報が外部に流出しないよう、契約締結時には必ず秘密保持に関する条項を設けるか、別途秘密保持契約(NDA)を締結することが必須です。

本記事では、業務委託の定義から契約の種類、委託者・受託者双方のメリット・デメリット、さらに製造業における活用場面や留意点まで、多角的に説明しました。業務委託は単なる外注ではなく、自社の弱みを補い、強みを伸ばすための戦略的なパートナーシップです。

深刻な人手不足に直面する製造業にとって、業務委託を正しく理解し、効果的に活用することは、事業の成長を左右する重要な経営判断といえるでしょう。成功のカギは、信頼できるパートナーを選び、双方の役割と責任を明記した詳細な契約書を取り交わすことにあります。

もっとも、製造現場では「業務委託」と「人材派遣」を併用して課題解決にあたるケースも少なくありません。たとえば、外部パートナーに業務そのものを委託するだけでなく、即戦力となる人材を一定期間派遣してもらうことで、現場の柔軟性や生産性を大きく高めることができます。

日研トータルソーシングでは、製造業が抱える人材課題に対し、専門知識を持つ人材の紹介や、生産性向上につながる人材派遣ソリューションを提案しています。具体的には、「専門スキルを持つ人材を必要な期間だけ確保したい」「信頼できるパートナーの探し方がわからない」といった企業様に、人材確保の戦略立案から活用支援までを一貫して提供しています。貴社の競争力と持続的成長を支える基盤づくりのために、ぜひご活用ください。