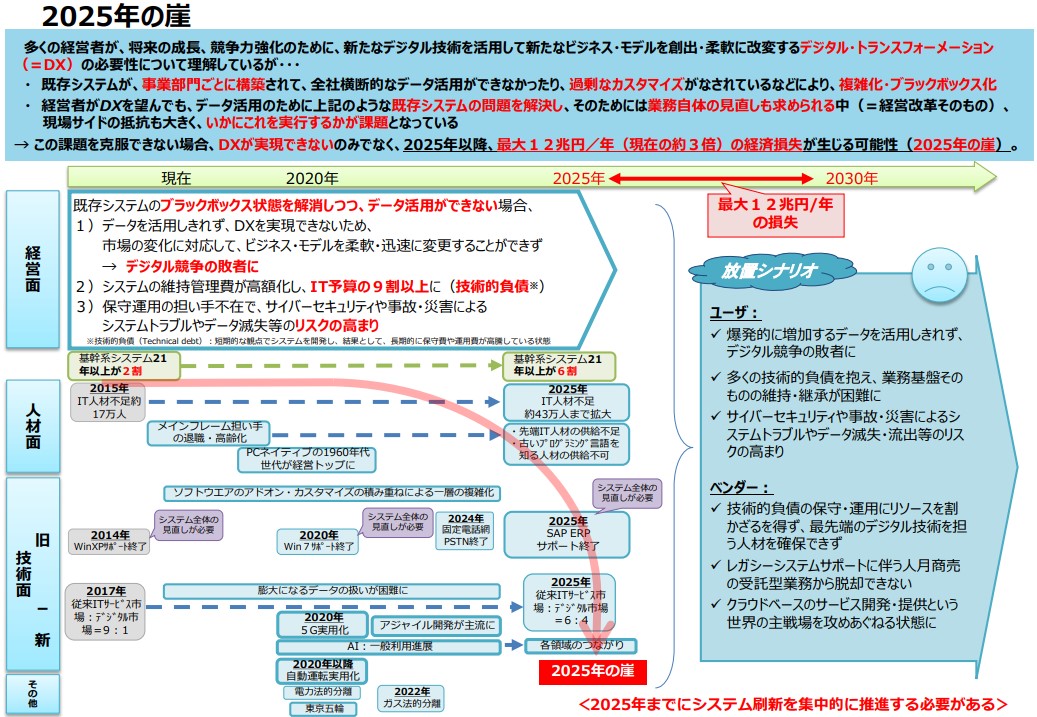

2025年の崖とは、日本企業のDXが推進されないことで起こりうる諸問題によって2025年以降に最大12兆円の経済損失が発生し、国際的な競争力を失うことです。

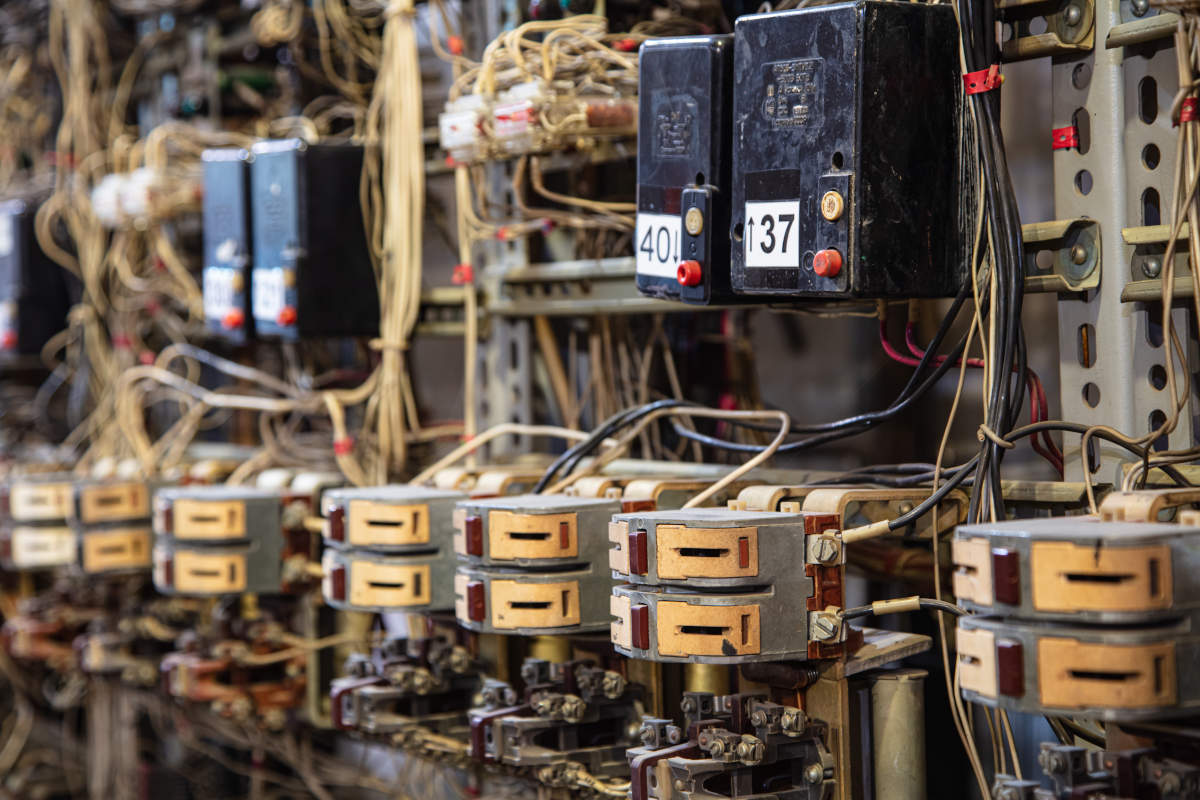

「レガシーシステム」と呼称される老朽化したITシステムへの対策が充分でない場合、2025年以降にさまざまな問題が発生することが予想されています。

経済産業省が発表したDXレポートにおいても言及され、にわかに注目度が増している2025年の崖について、レガシーシステムに起因する諸問題や、製造業が講じるべき対策などについて考察していきます。

お役立ち資料はこちら

2025年の崖とは、2018年3月に発表された、経済産業省のデジタルトランスフォーメーションに向けた研究会による「DXレポート」で提示された課題です。

製造業を含む多くの企業は、繰り返し改修を重ねたITシステムが複雑化していたり、単独のシステム同士を接続したことからデータ連携に不具合が出ていたりと、既存のシステムに関連するさまざまな課題に悩まされています。

2025年の壁とは、こうしたレガシーシステムが刷新されず、2025年以降も残り続けることに起因するリスクです。

「DXレポート」では、21年以上稼働している基幹系システムが2025年には約6割を占めることになると指摘しています。こうしたレガシーシステムを運用し続けている企業の多さから、すでに日本は2025年の崖に転落しかけている状況となっているのです。

このまま対策を講じずに2025年を迎えてしまうとどうなってしまうのか。そのシナリオは明るいものではなく、製造業においても対岸の火事ではありません。

たとえば、効率的なデータ利活用などへの対応能力がないレガシーシステムが温存されたままでいると、デジタル技術をベースにした生産モデルへの転換は困難です。さらに、AIやIoTなどのテクノロジーを活用できず、データドリブンな生産オペレーションを構築できなければ、国内外における相対的な競争力低下を招きます。商品開発をはじめ、新規ビジネス創出の妨げにもなるでしょう。

また、ITシステムの維持管理費用の増大化も避けられません。システムや生産機械の保守・運用を担うIT人材は製造業に限らず不足していることから、サイバー攻撃やデータ消失のリスクも高まります。工場の稼働が停止するなどのアクシデントが頻発する事態なども想定されるでしょう。

こうした諸問題が顕在化する2025年~2030年の5年間で、最大12兆円の経済損失が起こると推測されているのです。

2025年の崖は、働き方改革にもネガティブな影響をおよぼすと危惧されています。

レガシーシステムの刷新をしないまま2025年を迎えると、企業の情報システム部門の従業員は突発的な対応に追われる機会が増えていきます。業務量の増加から、長時間労働に陥ることが想定されるのも自明の理です。

ICT技術(情報通信技術)を用いた業務効率化施策の停滞も大きな課題になります。少子高齢化による人手不足の進行の流れも受け、少ない人員で業務を回さざるを得ない状況に陥った結果、労働環境の悪化が懸念されています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術やデータの活用を通じ、製品やサービス、業務オペレーション、あるいはビジネスモデルや組織を変革し、ビジネスの競争優位性を確立することです。

そして製造業DXとは、製造現場の属人化されたノウハウやスキルをナレッジデータとして集約し、生産設備のデジタル化に活用することで生産性や品質の向上を図るなど、ビジネスモデルの変革を指すものです。

この製造業DXによって、従来は人の手で行っていた作業を機械が担当して省人化を実現する、あるいはICT技術を導入し、生産設備を自動化して生産性を向上させることなどが期待されています。

製造業DX推進の障壁となっているのは、製造現場が陥りがちな「職人の属人業務」をナレッジ化できていない現状や、DXの専門人材の確保が困難である点です。レガシーシステムに起因する問題も含め、2025年の崖を引き起こす要因とされています。

レガシーシステムは過去の技術、具体的にはCOBOLなど最近の新規開発案件ではあまり用いられない言語が使われているシステムが目立ち、長期間にわたって複数の担当者の手でプログラム改修が行われているケースが多く、いわばブラックボックス化している課題に直面しています。

レガシーシステムがDX化の障害となる主理由について、さらに詳しくみていきます。

老朽化したレガシーシステムは、膨大なデータ量を取り扱う現代の業務に耐えうる処理能力を持ちません。結果、処理をしきれずにシステムがダウンしてしまうなどの障害を招くことが懸念されます。これは事業レベルで深刻な影響をおよぼすものであり、多大な損失を招くことが危惧されます。

また、老朽化したシステムに不具合が頻発するようになると、維持管理費はおのずと増大します。上述の経済産業省「DXレポート」でも、2025年以降のメンテナンスコストはIT予算の9割以上を占めると予測しており、維持管理費のコスト負担が重くのしかかることになるでしょう。

既存のシステムを維持するために、巨額の維持管理費を負担する。これは新たなシステムを導入する設備投資や、IT人材確保のための費用が捻出できないというジレンマにも発展しかねません。

既存レガシーシステムの改修に対応できるエンジニアが高齢化している、あるいは退職が相次ぐ状況となっているなど、人材不足も顕著です。

レガシーシステムの運用は長期間におよんでいるため、プログラムの更新やアップデートが繰り返し行われていることがほとんどです。システム関連の業務が属人化しており、すべての経緯を把握するエンジニアが離職していると、今後の改修に必要な技術情報が継承されていない事態も想定されます。

特に製造業では、ものづくりの技術そのものの継承が団塊世代の大量退職などを契機に寸断され、ノウハウが引き継がれず技術力の低下を招いていることが指摘されている状況です。従業員の技術が属人化しないよう、自社にナレッジデータを蓄積する環境の整備が急がれています。

AIを搭載したロボットやIoT機器を活用し、一部の業務を代替する方法も考えられますが、そもそもIT人材自体が不足しています。代案の実行は容易ではありません。

SAP社はドイツに本社を構えるERP(基幹システム)を手掛けるソフトウェアの大手ベンダーで、日本法人としてSAPジャパンを設けています。日本では基幹システムにSAPを導入している企業が多くありますが、そのうち「SAP ERP(ECC6.0)」の標準サポート期間が2027年に切れるため、最新システムへの移行を迫られています。

サポートの終了により、レガシーシステムの保守・運用に割かれる工数やコストはさらに積みあがっていきます。結果、製造現場へのDX導入はますます停滞してしまうそんな悪循環にも陥りかねません。

2025年の崖を回避するために、どのような施策を展開していくべきなのでしょうか。製造業を中心に、いま推進していくべき施策をまとめました。

2025年の崖を回避するカギは、企業の「内部」に潜んでいます。「DX導入は待ったなし」の認識のもとに、企業・現場文化の速やかな変革が求められるでしょう。

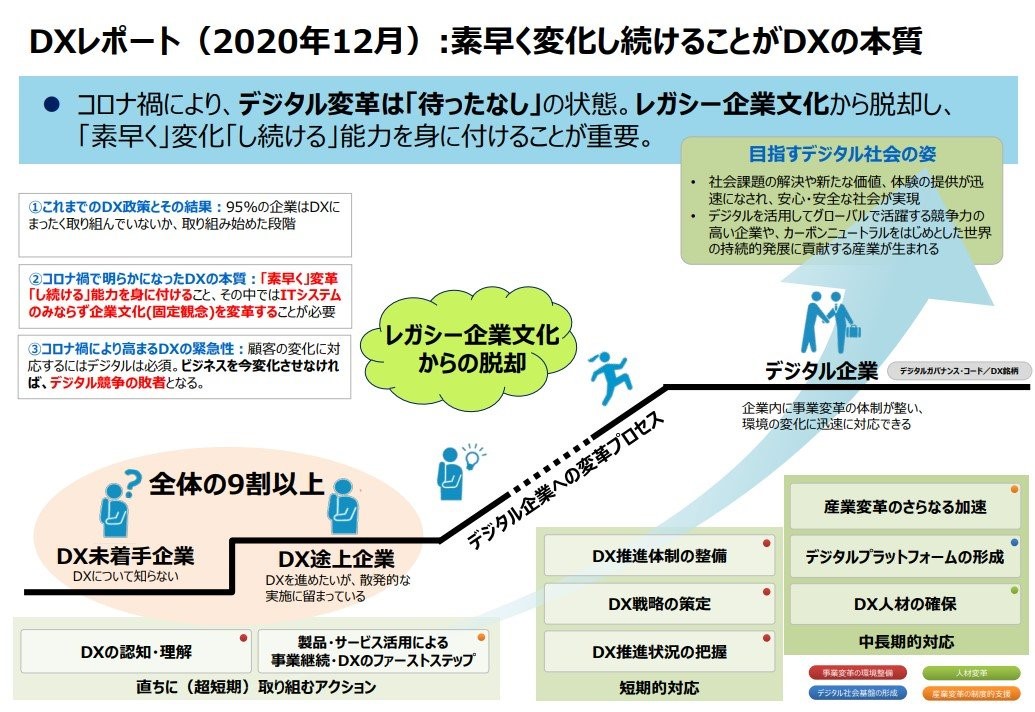

経済産業省が取りまとめた「地域社会のDXに向けて」によると、DXについてよく知らない「DX未着手企業」やDXに散発的に取り組み始めたばかりの「DX途上企業」は、全体の95%にもおよびます。

技術革新のスピードが増す一方の昨今においては、こうした改革の遅れは事業経営における致命傷にもなりかねません。

こうしたプロセスを経てデジタル分野の変革を推進すべく、従来のレガシー企業文化から脱却して、スピーディに変革していく取り組みが求められます。

経済産業省は企業のDXを後押しするため、会社のDX推進状況を自己診断できる「自己診断フォーマット」を用意しています。

上記IPAのページからフォーマットをダウンロード、記入して「DX推進ポータル」より提出すれば、ベンチマークレポートを取得することができます。

ベンチマークレポートで他社との違いを把握すれば、改善点が明確になるでしょう。

企業文化を変革し、製造業DXを推進するうえで懸念されるのは、既存のやり方を変えていくことに対する現場からの反発です。役員には「攻め」の姿勢が強く求められ、従業員に向けてDXへの認知を広め、理解を得なくてはいけません。

また、製造業におけるDX推進においては、IoTセンサを活用したデータ収集による製造工程の見える化や、AI搭載の産業用ロボットや生産機器の導入による自動化など、製造工程に関わる高度な施策が含まれます。

しかし、AIなどに関する知識を有する専門人材を抱える企業は多くありません。ITエンジニアの採用を進める、DX推進の専門の部門を設けるなど、製造業DXの推進には低くないハードルが待ち構えます。人材確保を含め、中長期的な視点も必要になるでしょう

2025年の崖を回避するには、ITシステムの状態を一定の指標から見える化し、システム刷新の必要性を明確にするフェーズも欠かせません。

これらの項目に着目し、当面は塩漬けにするシステムや、不要な機能が多く廃棄するシステムなどの仕分けを実行し、ブラックボックス化しているシステムなど刷新が必要なシステムへの移行準備を進めます。

さらに製造業の現場では、熟練の作業者が長年にわたって培ってきた「勘」など、属人化された技術が継承されていないという課題もあります。技術承継を進め省人化を図るべく、作業者の動作データや製造装置の稼働データ、製品の品質データなどを収集する「製造工程の見える化」も欠かせません。その結果を受け、産業用ロボットやFA機器の導入など、具体的な施策に発展していきます。

一方、IoTセンサや産業用ロボットなどの導入によって製造工程が高機能化すると、設備保全に求められる知識や技術も高度化します。高度な知識や技術を有する設備保全の専門人材は希少性が高いことから、アウトソーシングの活用も想定されるでしょう。

長期運用や度重なる改修を経て、ブラックボックス化したITシステムに起因するさまざまな諸問題を総称する「2025年問題」は、製造業においても他人事ではありません。

製造業DXの推進は待ったなしの状況にあることを認識し、熟練の技術を継承・データ化し省人化を図る「製造工程の見える化」や、ITや設備保全に関する高度な知識を有する「専門人材の確保」などの施策を講じ、保守費用予算の増大や基幹システムのサポート終了といった課題に備えましょう。

お役立ち資料はこちら

半導体・電池業界の研修実績年間10,000名を超える派遣会社が「今後の製造現場を左右する情報」をまとめた資料セットを作成しました。