少子高齢化や離職率の上昇などの要因を受け、国内の人手不足はますます深刻化しています。

製造業や建設業ではとくにその影響が顕著に表れており、工場や施設で人材の募集をかけても、必要な人材を確保できないケースが目立っている状況です。人員が足りなければ拠点の新規立ち上げや増産等の目途も経たない他「今はよくても、このまま人材不足が進めば未来はない」とお悩みの方も多いでしょう。

では、一体なぜ製造業や建設業は慢性的に人材不足といわれるのでしょうか。

製造業・建設業の人材不足の現状をみたうえで、人材不足の原因や対策について考えていきます。

製造業の多くの企業が人手不足に陥っていることはデータからも明らかです。なかでも「技能人材の不足」「若者離れ」の兆候が強く見られます。

さらに、既存従業員が内包している離職意向の高さも、深刻な課題として認識すべき水準に達しています。

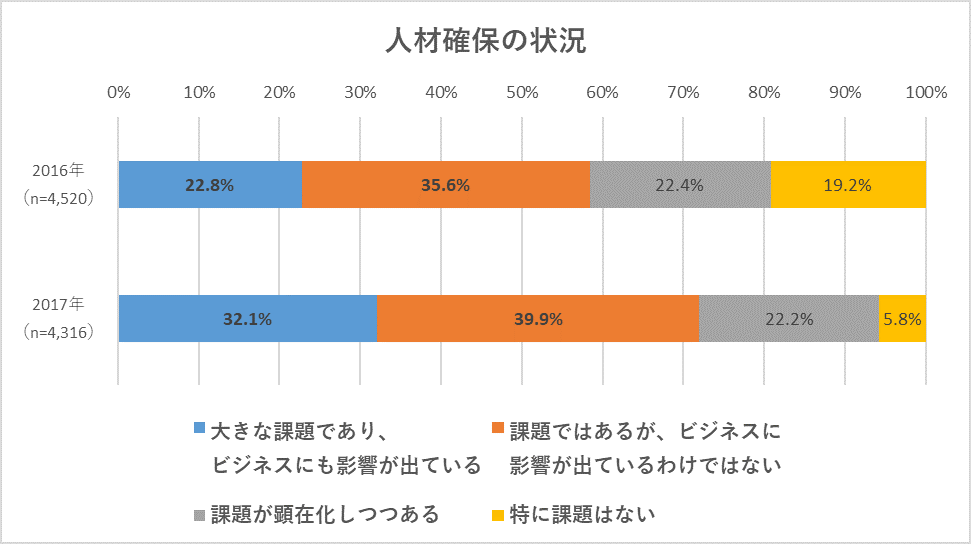

経済産業省の2017年12月の調査によると、製造業の94%以上の企業で人手不足が顕在化していると回答していることから、ほとんどの企業が人手不足に陥っている実態がうかがえます。

また、製造業の32%の企業はビジネスにも影響が出ていると回答しており、業種別にみていくと、特に輸送機械や鉄鋼業、非鉄金属、金属製品で、人手不足が大きな課題となっている企業が多い傾向です。

出典:我が国製造業の主要課題①:「強い現場力注4の維持・向上」(人手不足、品質管理)|経済産業省

※「図114-2 人材確保の状況」をもとに編集部作成

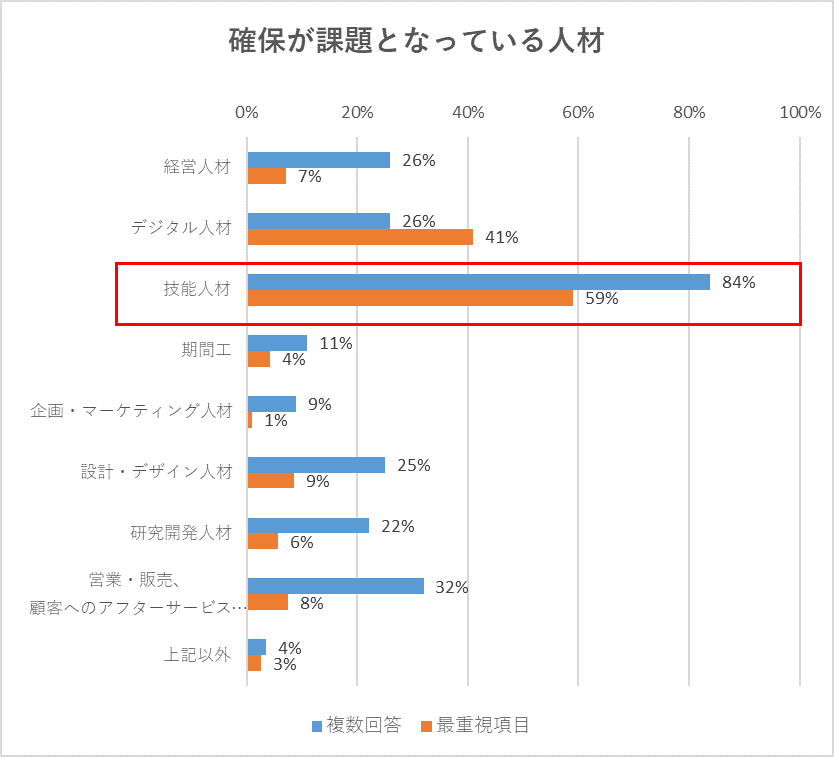

確保が課題となっている人材の中でも突出しているのは、技能人材です。

複数回答では83.3%、特に確保が課題となっている人材としては59.1%の企業が「技能人材」と回答していることから、特に技能人材の人手不足が著しいといえます。

出典:我が国製造業の主要課題①:「強い現場力注4の維持・向上」(人手不足、品質管理)|経済産業省

※「図114-8 人材確保対策において最も重視している取組(現状と今後)」をもとに編集部作成

たとえば製造業のなかでも機械整備・修理の求人倍率は、2012年時点の1.09倍から2023年には4.43倍に推移しています。

これは全体の1.19と比べて約4倍の倍率となっており、技能人材の獲得の難しさがうかがえます。

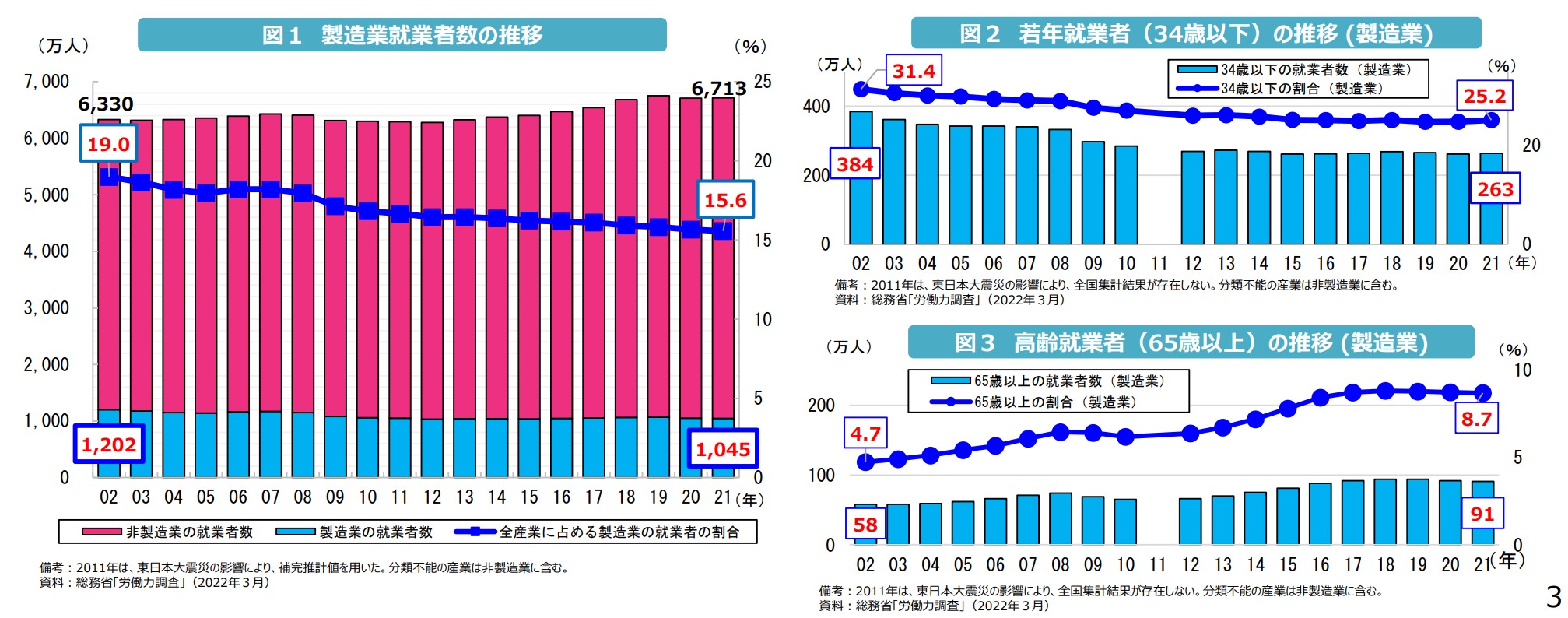

2022年版ものづくり白書では、製造業就業者数の減少に加え、製造業の若者離れを示唆する決定的なデータが報告されています。

2002年を起点とした約20年間において、製造業就業者数は約157万人減少するなか、34歳以下の若年就業者数では約121万人と大幅な減少が確認されています。

一方、65歳以上の高齢就業者数は33万人増加しており、製造業全体での人手不足および若者離れ、高齢化が顕在化する結果が示されています。

スキルを持ったベテラン社員が定年退職を控えるなか「若年層への技能継承・育成環境の提供が難しい」といった問題は、製造企業の多くが抱えているようです。

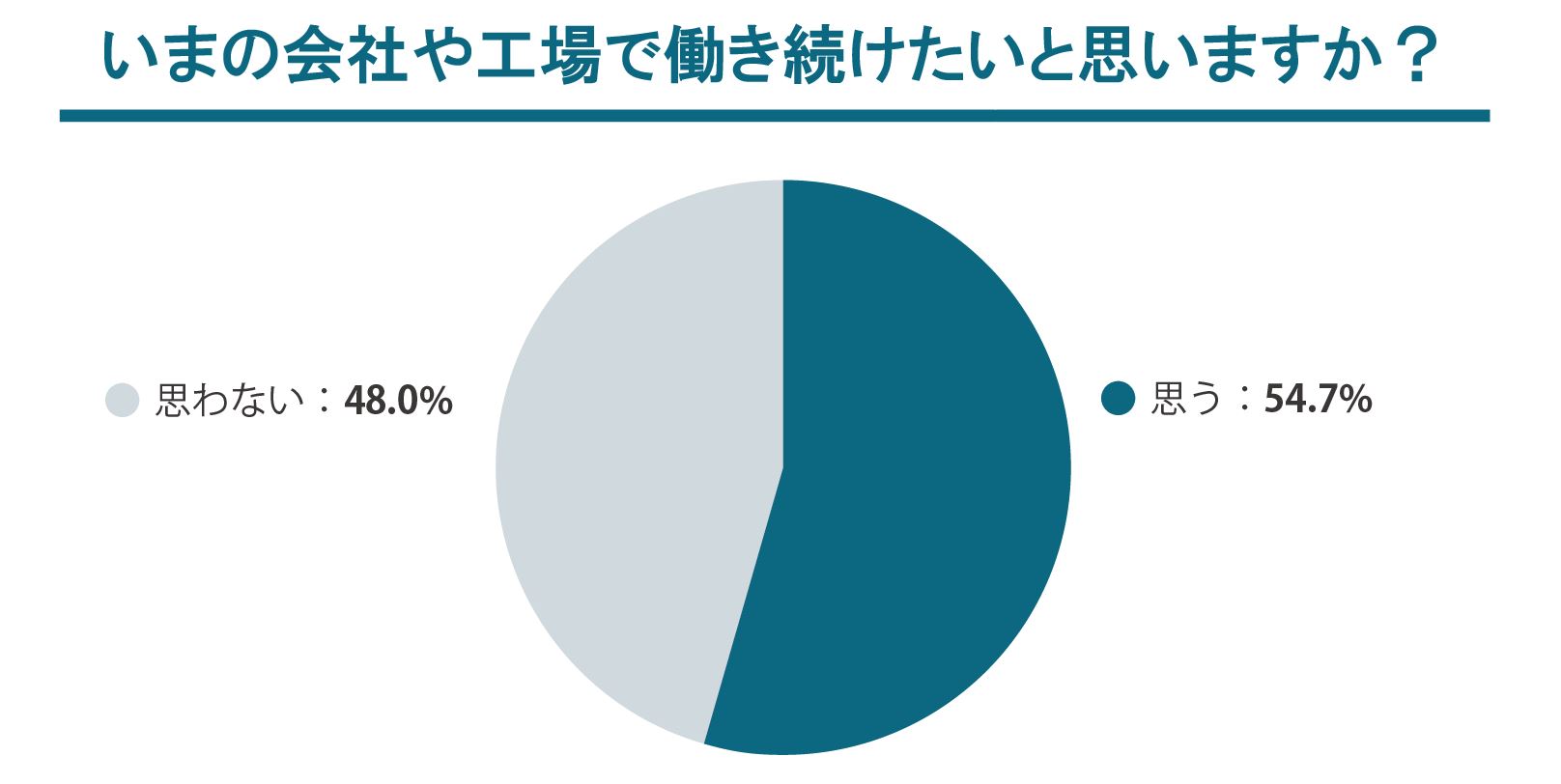

人手不足に悩む企業は、人材確保施策として既存従業員の離職率にも目を向けなくてはいけません。

製造業従事者および製造業への就職・転職意欲を有する人材400名を対象に実施したアンケートでは、約半数の人材が少なからずの退職意向を有していることがわかりました。

なお本調査においては、10年以上の勤務歴を有するベテラン社員においても、退職を検討している人材は少なくない割合で存在する傾向もわかっています。

従業員の勤務歴や年代別に応じたデータについては、以下の記事に記載の詳細情報をご確認ください。

製造業が人手不足に陥っている理由には、労働力人口の減少はもちろんのこと「製造業は残業が多い」といった負のイメージを持たれやすい業界特有の側面が挙げられます。

また、人材の流動化によって従来の「見て覚える」方法では技術の継承が難しく、人材が育っていないことも人手不足の要因です。

少子高齢化によって国内の労働力人口は減少しています。また、東京への一極集中によって、東京では人材が集まりやすくなる反面、製造業は土地の安い地方に工場を設けている企業が多いため、人口の流出によって人材が確保しにくくなっています。 一方で、海外へ製造拠点を移していた企業が国内回帰を図る動きもあります。海外との価格競争に巻き込まれている現状では、待遇の向上を図ることが難しいことから、求人を出しても人が集まりにくい状況となっているのです。

日本の伝統的な技術継承は「言って聞かせる」「やって見せる」「やらせてみる」というOJT(On-the-Job Training、実務を任せながら行う職業教育のこと)の手法です。

この手法はTWI(Training Within Industry、職場の実務中に監督者に向けて行う職業訓練のこと)などで海外でも認められた手法です。また、10年程度、現場で経験を積んだ後、調達や開発、設計といった部署に異動する流れとなっていました。

しかし、人材の流動化が進む昨今では、より条件のよい企業へと人材が流れていってしまうため、こうしたやり方では技術が継承されていきません。さらに、団塊の世代が大量退職したにも関わらず人材が育っていないことも、人手不足を招いている要因です。

経済産業省の「2020年版ものづくり白書」によると、ものづくり企業が直面している経営課題に関する問いに対して、大企業・中小企業ともに約42%が「人手不足」を挙げているほか、大企業の17.1%、中小企業の22.7%が「後継者不足」と回答しているなど、後継者不足の課題も浮き彫りになっています。

出典:経済産業省「2020年版ものづくり白書」

製造業は3Kと呼ばれる「きつい」「汚い」「危険」といったマイナスイメージがあり敬遠されやすいことから、ほかの業種に人材が流れていることも、人材不足を招いている理由です。 製造業の現場では、24時間稼働している工場なども多く、シフト勤務の入り方によってはキツいと感じる方もいます。また、油や化学薬品による臭いがきつい、作業服が汚れやすいといったケースもあります。

KYTを実践・徹底するなど、実際には工場による違いがあるにも関わらず、負のイメージが先行することで人材が集まりにくくなっているのです。

実際には、働き方改革を機に残業や業務の在り方について見直し・改善を行った企業は非常に多いはずです。しかし、社内の変化はそのままにしていても世間に伝わりません。求人票やメディアで発信している情報が最新となっているか、今一度見直してみてはいかがでしょうか。

製造業では、人手不足によって実際にビジネスへの影響も出てきています。会社の競争力の低下や利益の減少を招くほか、生産ラインが維持できず黒字倒産に追い込まれるケースも起こりえる状況です。

若手人材が確保できない状態が続くと、社歴では中堅社員にあたる人材が、本来であれば新入社員が担当するような下準備のような業務までこなさなければならない状態になります。

新たな価値を創造するような高度な判断が必要となる仕事に専念するのが難しい状況が続くことで、人材の成長は阻害され、会社の競争力は徐々に低下していきます。

取引先から受注した仕事への対応が人的リソースの面から難しくても、今後の関係性を考えると請け負わざを得ないケースは少なくありません。しかし、自社の人材だけでは賄えず外注費が膨らむと、利益がさほど出ない仕事となってしまいます。

そして、利益が出ない仕事によって経営が圧迫されると、従業員の待遇改善が難しくなります。人手不足が改善されず、外注費がかかって利益が出ない状態が続いてしまうのです。

製造業の中でも、特に中小企業では正社員での採用が進んでおらず、ギリギリで現場をまわしているといった工場が少なくないのが実情です。そのため、受注が好調で事業が順調であっても、人手不足から生産ラインを維持できず、黒字倒産してしまうケースも発生しています。

一方、製造業の中にも、人材確保に成功し人手不足を解消している企業もみられます。

製造業で人材確保を進めていくには、労働環境を整備して求職者から「選ばれる企業」になること、負のイメージからの脱却を図ることが重要です。また、期間従業員や派遣社員、外国人材を登用する方法もあります。

あるいは、DX推進やナレッジマネジメントの導入によって、業務や教育体制の効率化を図るなど、業務を遂行する体制を見直すことも人手不足解消に効果的です。

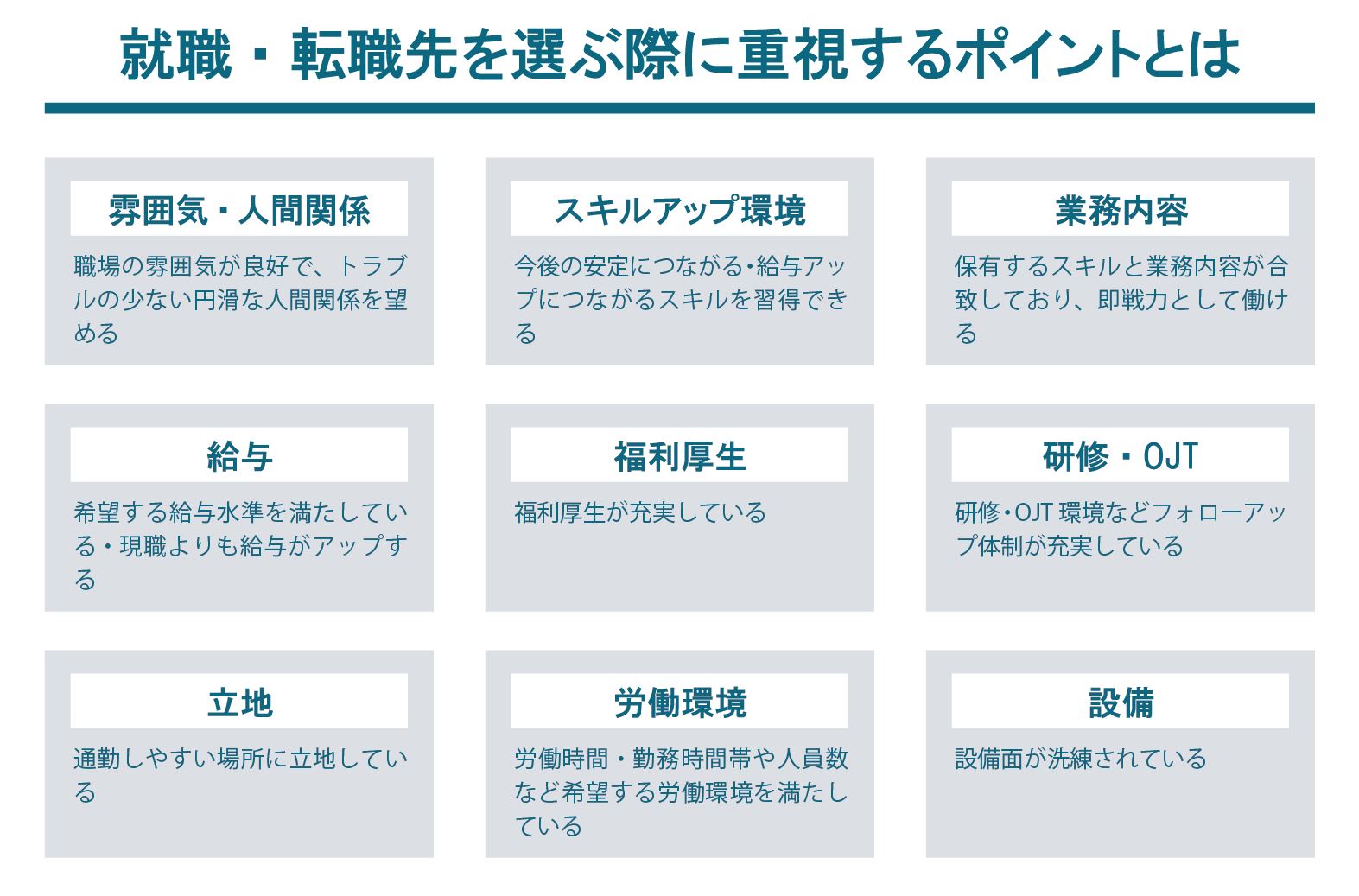

人材確保に成功するためには、求職者が就業先を選ぶ基準を理解し、「選ばれる企業」へと組織を改革していくアクションが求められます。

では、求職者が就業先を選ぶ際に重視している基準はどこにあるのか。上述のWebアンケートにて、就業先を選ぶ際に重視しているポイントについても合わせて調査しました。

さまざまな項目があるなか、突出した支持を集めたのは「職場の雰囲気・人間関係」の選択肢です。

一方、多くの人材が選択すると予想できていた「給与」など条件面の項目は、相対的にそれほど重視されていないことがうかがえる、少々意外な結果が示されました。

アンケートでは、上記の質問と同時に、回答を選択した理由も合わせて取得しています。データの詳細は、以下の記事をご確認ください。

製造業は「きつい」「汚い」「危険」という負のイメージを持たれてしまいがちです。しかし、昨今の工場ではオートメーション化が進み、危険な作業や単純作業は機械が担うケースが増えています。

また、働き方改革を推進し、時間外労働を削減している工場もあります。 5Sを徹底し労働環境を整備して負のイメージからの脱却を図り、自社サイトやSNSでアピールをすることで、就業に興味を持つ人が増えてくることが期待できます。

人材の流動化がますます進む中、正社員雇用にこだわって人材を育成していても、やがて流出するリスクは避けられません。また、製造業は景気の変動に左右されやすい側面があることからも、期間従業員や派遣社員の登用や外部委託の活用を行うなど、人件費を調整しやすい組織体制への変化が求められています。

技能実習制度を利用して外国人材を登用するという方法もあります。 技能実習制度とは、外国人の技能実習生が出身国では習得が難しい技能の習得を図ることを目的としたものです。

技能実習生は受け入れ先の企業と雇用契約を結び、期間は最長で5年間となります。なお、外国人技能実習制度は対象職種が定められていますが、製造業では約50職種が対象となっています。

DX推進や自動化によって業務効率化を図ることで、これまでよりも少ない人数で業務を担えるようになります。 また、業務効率化には、ベテランの仕事ぶりを「見て覚える」ことを主体として仕事を覚えるまでに長年かかっていた教育体制から脱却し、人材育成を効率化することも大切です。

ベテランの技能人材の持つノウハウや技術を言語化して企業で共有する、ナレッジマネジメントの推進が効果的な施策となるでしょう。

効率化以外にも、社内のコミュニケーションが活性化するといったメリットもあります。自然と交流の機会が発生することで縦・横のつながりが強化され、社員のエンゲージメント向上にも寄与します。

ナレッジマネジメントの方法やポイントは下記の記事でくわしくご紹介しています。あわせてご覧ください。

製造業では技能人材を中心に人手不足が顕著となっており、働きやすい労働環境を整備するなど、ほかの業種への人材の流出を防ぐ対策をとることが重要です。

しかし企業側がいくら努力したとしても、人材のニーズと方向性にズレがあれば溝は広がるばかりです。

人材が

また、投資及び利益を考慮した業務の自動化と、期間従業員や派遣社員のバランスのある活用により、景気の変動に柔軟に対応できるようになるとともに、人材が流動化する時代に即した人材確保が図れます。