2020年秋以降、半導体不足は世界的な課題として顕在化し、2023年現在も引き続き懸念されています。

影響は日本国内へも波及し、たとえば自動車業界は大きな打撃を受けました。低性能で安価な製品が多い自動車向け半導体よりも、高性能かつ高価なスマートフォンやパソコン向けの半導体の製造が優先されたことで、自動車メーカーは減産を余儀なくされたのです。

その一方、スマートフォンの製造にも少なくない影響をおよぼすなど、業種・業態を問わず、生産計画通りに半導体製造を行えない事態に陥りました。

新型コロナウイルスの感染拡大が主要因とされる向きもありましたが、半導体不足の本当の理由はコロナ禍以前の米国・中国の経済摩擦に由来します。

多くの要素が複雑に絡み合う半導体不足の背景を紐解いたうえで、半導体不足はいつまで続くのか、そして解消はいつになるのか。供給・生産能力拡大に向けた政治的判断を含む動きや、米国や台湾、日本国内の主要メーカーの取り組みから、これからの見通しを考察していきます。

お役立ち資料はこちら

そもそも半導体とは、電気的性質を備えた物質で、金や銀、銅といった金属など電気を通す「導体」と、ゴムやガラスなど電気を通さない「絶縁体」の中間の性質を持つものです。具体的にはシリコンなどの物質や材料が該当します。

半導体は温度によって抵抗率に違いが生じます。低温の場合はほとんど電気を通さない反面、温度が上昇するにつれて、電気が通りやすくなる性質を有します。また、不純物をほとんど含まない半導体は電気を通さないのに対して、ある種の物質を含ませることで電気が通りやすくなります。こうした半導体の性質を活用し、電気制御に用いられているのです。

また、半導体を用いたトランジスタやIC(集積回路)などを含めた広義の意味でも「半導体」の言葉が一般的に使われています。情報処理機能を持っていることから、半導体は「電子機器の頭脳」としての役割を担っているとも言い換えられます。

いまでは半導体は生活のあらゆるシーンにかかわっており、身近なものだけでも、スマートフォンや冷蔵庫、自動車など、電気を使う多くのものに使用されています。

半導体は一般消費者向けに単体で販売されているようなものではありません。製品に組み込まれているもののため少々イメージしづらいですが、半導体は産業機器だけではなく、生活に身近な大小さまざまなモノに使用されています。

このように、一般家庭で半導体が使われているものは多岐にわたります。エアコンの温度が調整されて快適に過ごせたり、炊飯器の火力調整によって美味しいごはんが炊けたりと、日常のちょっとした場面においても、その背景には半導体による制御があるのです。

また、社会インフラにも半導体は欠かせないものです。銀行など金融機関のATMや医療機器、電車、飛行機など、社会の中でインフラネットワークは広範に展開されています。これらインターネットなどの通信インフラの中枢を担う機器にも、半導体が使用されているのです。

現代の生活に欠かせないものとなっている半導体。その主要プレイヤーには、米国のインテル社やNVIDIA社のほか、韓国のサムスン電子や台湾のTSMCなど、東アジアの企業も名を連ねます。

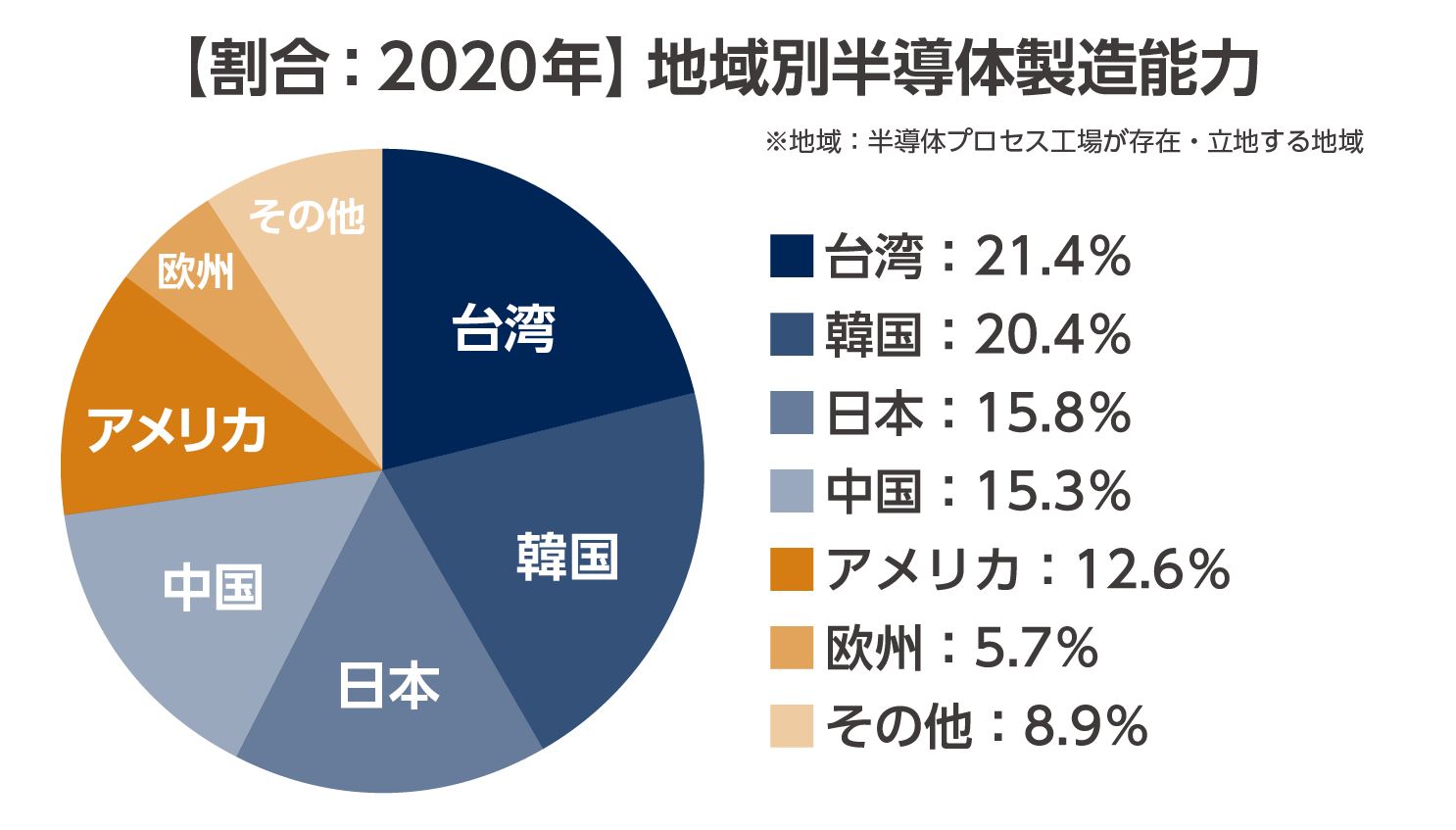

この傾向は、半導体の「製造能力」に目を向けてみても顕著です。半導体不足が叫ばれるようになった2020年における半導体の地域別製造能力を比較すると、台湾や韓国、中国、そして日本と、東アジアの国々に圧倒的な優位性が見られます。

半導体の製造能力は、台湾・韓国・日本・中国だけで、世界全体の7割以上を占めています。このように、半導体の製造能力が地理的に分散していないことは、後述するサプライチェーンの混乱を招く遠因にもなっています。

半導体が不足すると、これまでに挙げてきた製品を含め、半導体を使用するあらゆる製品の生産が滞ってしまいます。それは、半導体を使った製品を製造するさまざまなメーカーが、生産計画通りに製品を製造できない事態に陥ることを意味します。

また、半導体を使った製品の供給不足は一般消費者にも多大な影響をおよぼします。購入しようとしていた商品が買えない、あるいは価格が大幅に上昇するといった事態を招くためです。給湯器や冷蔵庫など、生活の基盤となる製品の供給不足は、日常生活に甚大なダメージを与えることはいうまでもありません。

2020年の秋以降、世界的な半導体不足が課題として顕在化しましたが、その要因はひとつではありません。また、半導体不足は日本だけに見られる現象ではなく、世界レベルの関心事です。供給のひっ迫と需要の拡大を引き起こす、複数の要因が複雑に絡みあっているのです。

半導体不足の主要因について、以下の点から一つひとつみていきましょう。

半導体不足の発端となったのは米国と中国の貿易摩擦です。世界的な半導体不足が露呈したのは2020年秋頃ですが、これは2019年から続く米中貿易摩擦による半導体不況に起因しています。

米中間の貿易摩擦によって、米国は中国企業への制裁を行うため規制を強化し、対象企業からの輸入は事前許可制となりました。その対象企業には中国の大手ファウンドリーの中芯国際集成電路製造(SMIC)が含まれていたため、中国から米国への半導体の輸出量は大幅に減少しました。

減少分の代替先として台湾の企業に発注したものの、半導体の調達先が限定されたことには変わりありません。リスク分散機能が低下していたなかで、台湾の半導体メーカーは受注に対応しきれなくなりました。これが現在も続く半導体不足の大きな引き金となっています。

WSTS(世界半導体市場統計)によると、2019年の半導体の市場規模は前年比12%減の約4,124億ドルでした。さらに、スマートフォンやノートパソコン、自動車の販売が減少した中でコロナ渦に見舞われたため、半導体メーカーはすぐに需要が回復するとは見込めず、増産に踏み切れなかったのです。

しかし、現実には2020年下期になると、いわゆる巣ごもり需要により大型テレビやスマートフォンの需要が拡大し、テレワークに必要とされるノートパソコンも急激に需要が高まりました。また、公共交通機関の利用による人との接触を避ける心理が働いたことから、自動車の需要も拡大しました。

ここまでの流れは、点ではなく時系列順で押さえておかなくてはいけません。半導体不足は新型コロナウイルスの影響によるサプライチェーンの混乱と予想を上回る需要の回復によって引き起こされたといわれていますが、そもそもは2019年の米中貿易摩擦に起因しているのです。

さらに米国では2022年8月にも大きな動きがあり、バイデン大統領が「CHIPS and Science Act」、通称「CHIPS法」に署名しました。

CHIPS法とは、半導体産業強化法の略称であり、米国の半導体産業を強化するための法律です。2023年から5年間で約527億ドルの補助金を半導体メーカーに提供するという内容で、成立の背景には以下の目的があるとされています。

このCHIPS法の成立により、米国の半導体産業は大きく強化される見込みで、経済成長や雇用創出を牽引する役割が期待されています。

また、CHIPS法は半導体産業における中国の台頭に対抗するための施策としての側面も色濃くあります。米国の脅威ともなりうる、中国の半導体産業への依存度の低下も目的のひとつです。

新型コロナウイルスの感染拡大が人々の生活を一変させたことにより、半導体を用いる製品の需要が予想を大きく上回ったことも、半導体不足をもたらした要因です。

半導体にはさまざまな種類がありますが、不足したのは主にノートパソコンやスマートフォン、テレビ、自動車に搭載されているものです。

たとえばテレワークの増加によってノートパソコンの需要は急増しましたが、ノートパソコンに搭載されるPMIC(パワーマネジメントIC)は、5Gへの移行によってすでに需要がひっ迫。ニューノーマルの生活様式は、半導体が品薄な状況をさらに悪化させる引き金になったのです。

また、巣ごもり需要によって大型テレビなどの需要も拡大したことにより、DDIC(ディスプレイドライバーIC)の不足も招いています。

さらに、公共交通機関の利用を避ける目的などから、自動車の需要が増したため、自動車の動作制御を行うMCU(マイクロコントローラー)も不足しました。自動車向けの半導体の生産能力をパソコン用の半導体の生産に充てていた工場が多いことも、自動車メーカーへの影響が大きくなった要因に挙げられます。結果、自動車メーカーでは半導体不足により、減産や操業停止を余技なくされる事態に陥りました。

また、PMICやDDIC、MCUといった不足が顕著な半導体が製造されているのは、最先端の半導体を製造する12インチウエハー工場ではなく、主に一世代前の8インチウエハー工場であることも、半導体不足に関連します。

8インチウエハー工場は老朽化が進んでいるケースが多く、半導体メーカーは生産を受託するファウンドリーへの委託に切り替えているケースが目立ちます。しかし、ファウンドリーの多くは生産能力を拡張していないことから、急増した注文に対応することが難しかったのです。

半導体の製造には少なくとも3ヵ月以上、ものによっては7ヵ月~の期間がかかることから、急激な需要の増加に対応することができません。また、工場の新設には2年以上の期間を要し、何千億円ものコストが発生することから、すぐには増産体制がとれないことも理由として挙げられます。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、中国の生産拠点で集団感染が起こったことをはじめ、世界の多くの工場が閉鎖されるなど生産停止を余儀なくされました。半導体の製造に必要な物資の供給がグローバル規模で滞ってしまったのです。

また上述したように、中国のほかに台湾、韓国、日本と、半導体の製造能力は東アジア地域に集中しています。この大規模かつ特定の生産拠点も新型コロナウイルスの感染拡大の影響からは逃れられず、サプライチェーンの混乱を招く要因となりました。

さらに、新型コロナウイルスの感染拡大は、港湾業務の人手不足や船の遅延などにも波及しました。結果、入手困難な部材が生じたことも、半導体の生産体制に甚大な影響をおよぼしています。

EC市場が拡大したことや、世界が「Withコロナ」へと舵を切ったことで、海運の集中による世界的なコンテナ不足も顕在化し。港湾業務に従事する人材が不足するという事態も発生しています。こうした事情から、海上輸送のコストは上昇傾向に陥っているのです。

新型コロナウイルスの感染拡大による影響以外に、新たな需要が発生したことも半導体不足を招く要因に挙げられます。

前述したように、そもそもコロナ禍以前からPMICはスマートフォンの5Gへの移行によって品薄状態にありました。また、新型コロナウイルスの感染拡大が後押しにはなりましたが、クラウドコンピューティングの継続的な成長によって、インフラに使用される製品の需要は増加していました。

さらに、産業機器の分野や、脱炭素社会の実現に向けた電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)なども顕著に需要が拡大しています。ガソリン車と比較すると、電気自動車やハイブリッド車は数倍の半導体を搭載するためです。

このほかに、ビットコインのマイニング需要によってグラフィックボードの需要が拡大したこと、世界的な規模でのDX(デジタルトランスフォーメーション)あるいはGX(グリーントランスフォーメーション)など中長期的なグローバルトレンドに半導体需要が深く関連していることも、半導体不足に影響していると考えられます。

こうした半導体不足に拍車をかけるとして危惧されているのが、ウクライナ危機による影響です。半導体の製造に使われる、ネオンやクリプトン、キセノンといった希ガスやレアメタルの一部はロシアやウクライナから供給されているため、サプライチェーンへの影響が懸念されています。

特にネオンガスに関しては世界の需要の7割をウクライナが担っているとされています。実際に過去には、2014年のロシアのクリミア併合の際にネオンガスの価格が6倍ほどに跳ね上がったことがありました。また、ロシアによるウクライナ侵攻によって、ロシアとウクライナのネオンガスのサプライチェーンは寸断されているといわれています。

ただし、ウクライナからの供給リスクを踏まえて、ロシアによる侵攻前に関係企業が在庫の確保を行っていたことから、影響はすぐに顕在化することはありませんでした。しかし、軍事侵攻の長期化によるサプライチェーンへの影響は引き続きの懸念事項となっています。

製造業などに大きな影響をおよぼしている半導体不足はいつまで続くのでしょうか? 専門機関や半導体メーカーでは、2024年から半導体不足は解消へ向かうとの見通しが報告されています。

2022年5月、米国インテル社のCEO、パット・ゲルシンガー氏は、「半導体は2024年まで供給不足に陥る」と見解を示しています。この予想は、「長期化する半導体の供給不足は、製造設備の不足に起因している」との考えに根差したものです。

なお、2021年5月11日にガートナーが発表した半導体市場の見通しでは、2022年第2四半期から解消に向かうことが見込まれていましたが、この予想は的中することはありませんでした。

米国のAMD社は2022年下期、米国のNVIDIA社と英国のARM社は2022年の下期と発表していましたが、こちらも同様です。半導体の供給能力の大幅な拡大は容易ではなく、半導体製造装置の納品までのリードタイムも延びているとされています。

プラス材料となるのは、多くの半導体メーカーが生産ラインの増強を表明していることです。2022年夏から稼働した生産ラインもあるほか、半導体不足を警戒した商社が二重発注したものは2022年春頃から入荷されます。

一方で、半導体の供給不足に対比する論調も見られます。

それが、2024年には半導体が供給過剰に陥ると懸念される「2024年問題」です。半導体不足から、米国や中国では巨大半導体工場の建設による生産能力の拡大が推進され、過剰な設備投資により、2024年には半導体が供給過剰になる可能性も指摘されているのです。

米国、中国ともに、国内に統合的なサプライチェーンを構築することが目的です。米国では中国との貿易摩擦によって発注先を台湾の企業に切り替えたところ需要に対応しきれなかったことから、CHIPS法を施行し政府の補助金によって国内の生産拠点を増やす施策をとっています。

世界的な半導体不足によって半導体メーカーは値上げが可能となり、しばらくは半導体価格の高騰が続くとみられています。しかし、供給過剰となることで仕入れ側の大手メーカーを中心に価格の引き下げを求める動きが起こり、価格が下がるシナリオも浮上します。

また、中国は補助金の投入によって世界シェアの拡大を目指しているため、採算を度外視した販売戦略をとり、半導体の低価格化の一因となることも考えられます。

しかし、半導体を搭載する製品が増加していることから、供給過剰の心配はないとする見方もあります。電気自動車の普及やADAS(先進運転支援システム)、自動運転技術の発展、モノがインターネットにつながるIoT機器の普及、あるいは工場での産業用ロボット・協業ロボットの普及など、今後、ますます半導体が必要とされる分野は多岐にわたると見られているためです。

続いて、日本国内の状況にも目を向けてみましょう。

2020年10月に旭化成エレクトロニクスの宮崎県延岡市の半導体製造工場、2021年3月にルネサス セミコンダクタ マニュファクチャリングの茨城県ひたちなか市の半導体製造工場(那珂工場)で、相次いで火災が起きたことも半導体不足の遠因となりました。

ルネサスの那珂工場は2021年6月に生産能力を回復していますが、旭化成エレクトロニクスの半導体製造工場は損傷の激しさから復旧を断念しました。旭化成エレクトロニクスでは他社での代替生産を行い、2022年度以降に新工場に関する方針を決定する予定とされています。

こうした状況のなか、日本国内の半導体の生産体制の強化を図るため、経済産業省の主導により、台湾のTSMC(台湾積体電路製造)の工場を誘致するプロジェクトが発足しました。2021年10月にTSMCが日本国内で初となる工場を建設、2024年からの稼働を目指すことが発表されています。

TSMCの新工場は熊本県内にソニーグループと共同で建設され、画像センサー用や車載用などの半導体の製造が行われる見通しです。そのため、高性能のスマートフォン用の半導体の供給に関しては課題が残ります。

また、TMSCの新工場の設立には、1兆円程度の費用がかかるとされていますが、最大で半額を日本が補助するとみられています。日本の補助金を用いて海外メーカーの工場を誘致することは、国民から集めた税金が海外資本に流出することと同義です。日本の半導体産業は、1980年代には世界で首位でした。しかし現状では1割程度まで低下し、先端半導体の製造を行う技術を持っていません。

TMSCに投じた資金を活かすには、先端半導体の製造を日本のメーカーに引き継いでいくことが望ましいですが、TSMCが撤退するリスクもまた懸念されるでしょう。

日本国内における大きなトピックスには、ラピダス社の設立も挙げられます。

ラピダスはソニーやデンソー、NEC、トヨタ自動車など日本の主要企業8社および日本政府の支援を受けて、2022年に設立された半導体メーカーです。2020年代後半にはプロセスルール2nm以下の先端半導体の開発・量産体制の構築を目指しています。

ラピダス設立の背景にあるのは、かつて首位だった日本の半導体産業が台湾やアメリカなどに逆転され、競争力を失いつつある危機感です。最先端の半導体製造技術の開発を経て量産体制を構築し、日本の半導体産業の復活を目指します。

ラピダスの設立は、日本の半導体産業における大きな一歩です。日本国内の半導体供給能力の拡大も期待されています。

半導体不足は米中貿易摩擦に端を発し、新型コロナウイルスの感染拡大による需要の急激な増加など、いくつもの要因が重なって発生したものです。また、新型コロナウイルスの感染拡大による需要の落ち込みから、コロナ禍による新たなニーズ発生により、想定外の速さで需要が回復したことも大きな要因です。

半導体不足の解消見込みは2024年とする論調もあります。関連する製品を製造する企業では、工場の安定稼働が期待されます。

半導体製造装置をはじめ生産設備が高度化するとともに、受注から納品までのリードタイムの短縮が求められている昨今では、設備保全の重要性も高まっています。弊社、日研トータルソーシングでは、自社の施設で研修を行った設備保全の専門人材の派遣を行っています。適切な定期点検や保守による生産設備の安定稼働や品質の維持のため、設備保全のアウトソーシングをお役立て下さい。

日研トータルソーシングでは、人材活用をトータルでサポートしています。充実した教育カリキュラムの導入によって、高い専門スキルを持った人材育成にも力を入れております。

人材不足問題を解決するための、弊社独自の取り組みをサービス資料としてまとめておりますので、外部委託をご検討されている企業の皆様、ぜひ御覧ください。

お役立ち資料はこちら

半導体・電池業界の研修実績年間10,000名を超える派遣会社が「今後の製造現場を左右する情報」をまとめた資料セットを作成しました。